「最近なんだか疲れが取れない」「気づくとイライラしている」「胃腸の調子が良くない」

心当たりがあるという方、その原因はもしかすると「ストレス」かもしれません。

ストレスとは、普段とは違う特別な環境に置かれたときだけ感じるものではなく、日々の業務の負荷の増加や、ほんの少しの人間関係の乱れなど、生活のちょっとした変化でも生まれるものです。

日々の小さなストレスが、少しずつ積み重なっていくと、体や心に「ストレス反応」が起こり、症状(イライラする、頭痛、眠れない、食べすぎてしまう、など)という形で現れ、健康や仕事のパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。

本記事では、現代に生きるビジネスパーソンにとって避けては通れない「ストレス」について、以下の3つの視点でわかりやすく解説していきます。

- ストレスの原因となる「ストレッサー」とは?

- ストレスが積み重なると現れる「ストレス反応」にはどんなものがあるか?

- ストレスに対処するための2種類の「コーピング」の方法

ストレスについて理解することや、自分は何によってストレスが生まれるのかを知ること、更にストレスが積み重なると自分にはどんなストレス反応が現れるのかがわかると、より快適に過ごすことができるようになります。

ストレスマネジメント力をつけて、自分の心と身体を自分で守れるようになりましょう。

ストレスと、ストレッサーと、ストレス反応

ストレスとは「心身にかかる負荷」のことです。

ストレスが増えると、心身への負荷も高くなり、結果として「ストレス反応」が発生します。

また、ストレスの原因となる外的な刺激のことを「ストレッサー」と呼びます。

この3つの関係を「登山」に例えてみます。

あなたは背中にリュックを背負っています。荷物が少ないほうが負荷が少なく、軽快なステップで山を登ることができますが、リュックに荷物が詰め込まれていくと、どんどん重くなって負荷が大きくなり、登山をするのが大変になっていきます。

この、リュックに詰め込まれる荷物が「ストレッサー」です。例えば、「仕事のプレッシャー」「人間関係の不満」「家事・育児と仕事の両立の大変さ」といったような荷物が詰め込まれていくことで、背中にずっしり圧がかかって重さを感じるようになります。

この「重さ・圧」が「ストレス」です。荷物が増えれば増えるほど、心身に負担がかかります。

すぐにその荷物を下ろせば、心身への負担は軽くなりますが、しばらく重い荷物を背負っていると、肩がこってきたり、疲れてきたり、イライラしたりするかもしれません。これが「ストレス反応」です。

「ストレス=悪いもの」ではない

ストレスと聞くと「悪いもの」という印象を持ちがちですが、実は、適度なストレスは私たちにやる気や集中力を与えてくれます。

ランニングやジムでの筋トレといった「運動」もストレスです。運動もやりすぎるとストレスがかかりすぎてネガティブなストレス反応が起きてしまいますが、適度な運動は適度なストレスとなり、心身の健康に大きく寄与します。

ストレスが問題となってくるのは、ストレスがかかっている状態が長く続いたり、過度になってしまったときに(=リュックにたくさんの荷物を詰め込んだままずっと過ごしている状態)、心身に不調として現れてしまうことです。

つまり、ストレスは “なくそう” とする必要はありません。適度に感じながら “うまく付き合っていく” という考え方が大切です。

ストレッサー|あなたのストレスの原因は?

ストレスとうまく付き合うためには「あなたのストレスの原因=ストレッサー」を知ることが大切です。

まず、ストレッサーには大きく分けて2つのタイプがあります。

- 物理的ストレッサー:暑さ・寒さ・騒音・睡眠不足・病気 など

- 心理・社会的ストレッサー:人間関係・仕事のプレッシャー・家庭の問題・将来への不安 など

同じストレッサー(=同じ出来事)でも、人によって感じ方は異なり、ストレスのかかり具合も異なります。「仕事で上司に注意された」という出来事も、「勉強になった」と感じて良いストレッサーになる場合もあれば、「否定された」と感じて落ち込んでしまう人もいます。

何か不調が発生したとき、今の自分には何がストレッサーとなってストレス反応が起きているのかな?と考えてみることが、ストレスマネジメントの第一歩となります。

「社会的再適応評定尺度」を使ってセルフチェック

ストレッサーを把握する手段として、アメリカ人心理学者ホームズらが開発した「社会的再適応評定尺度」と呼ばれるストレス測定法があります。

これは、日常生活の中で起こる様々な出来事(=ライフイベント)が、どれくらいのストレス負荷になるかを数値化したものです。

自分の心身にかかっているストレスの原因がわかることで、対処方法が明確になり、ストレスとうまく付き合うことが可能になります。

下記は、ホームズらが開発した社会的再適応評定尺度をもとに、夏目らが日本的に改善し、職場生活に関する項目を追加したものです。

上の表を、順位が1位から順番に確認して「過去1年間に自分に起きたこと」をチェックして、各項目の点数を足してみてください。

合計スコアの目安としては下記の通りです。

- 150点未満:ストレスリスクは比較的低め

- 150〜299点:中程度のストレスリスクあり。心身の反応に注意しよう

- 300点以上:高いストレスリスク。ストレス反応や体調の変化に要注意

自分としてはあまりストレスを感じていなかったけれど、実はすごくストレスがかかっていた、ということもあります。ストレスリスクが高いという評価となった方は、ぜひストレスレベルを下げるような対策を実践してみましょう。

ストレス反応|心身に現れる不調・サイン

ストレス反応とは、上で紹介したようなストレッサーに直面したときに起こる、心身の変化や不調のサインのことを指します。

ストレッサーにさらされ続けると、私たちの体や心はストレス反応として、さまざまなサイン(=症状)を出し始めます。

ストレス反応は、大きく以下の3つに分類されます。

- 身体的反応:頭痛、肩こり、動悸、胃痛、疲れが取れにくい など

- 心理的反応:イライラ、不安感、抑うつ感、やる気の低下 など

- 行動的反応:飲酒量・喫煙量の増加、ミスの増加、会話を避ける など

これらのサインは「体と心からの警告」とも言えます。これらが出現したら、ストレスが大きくかかっている状態が長く続いているのか?過度になってしまっているのか?と考えてみると良いでしょう。

まずは自分の状態に気づくこと。これがストレスマネジメントにおいて重要なポイントです。

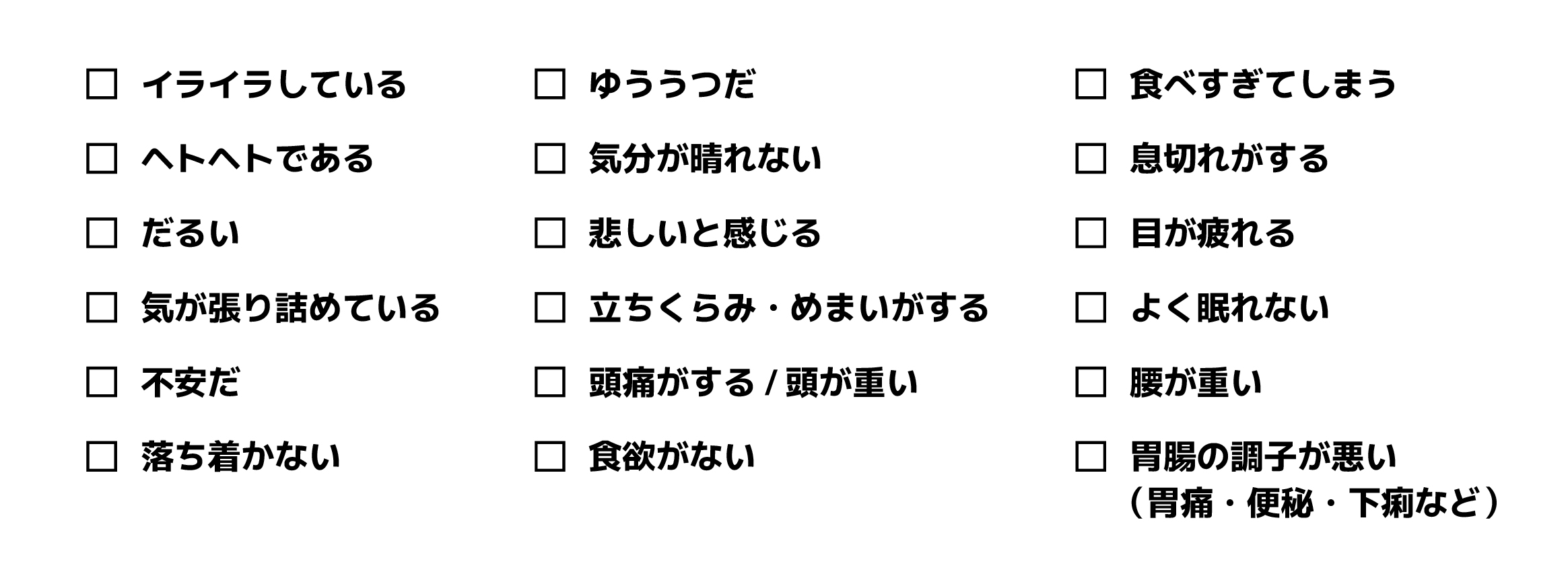

ストレス反応のセルフチェック

下記は、厚生労働省による「職業性ストレス簡易調査票」をもとに作成した、簡易版のチェックリストです。最近1〜2週間を振り返って、当てはまる項目にチェックをつけてみましょう。

チェックがつけばつくほど、多くの心身の変化や不調のサインが出現していると考えられるため、放置せず、対策を検討しましょう。

ストレス反応に関するセルフチェックのフルバージョンを行いたい方は「5分でできる職場のストレスセルフチェック(https://kokoro.mhlw.go.jp/check/)」をぜひお試しください。

コーピング|2種類のコーピングでストレスに対処

ストレッサーやストレス反応について理解したところで、次に重要なのは「ストレスにどう対処するか」「蓄積したストレスをどう解消するか」です。今回は「コーピング」をご紹介します。

コーピングとは「ストレスの原因となる問題や、それによって生じる感情に対処するための行動や思考」のことです。効果的なコーピングを身につけることで、ストレスとうまく付き合い、心身の健康を維持することができます。

コーピングには、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。

1)問題焦点型コーピング

問題焦点型コーピングは、ストレスの原因(=ストレッサー)そのものを解決・改善することに焦点を当てたアプローチです。

自分でどうにか解決・改善できそうな問題であれば、問題の根本的な解決を目指すため、長期的な効果が期待できます。

問題焦点型コーピングは、ストレッサーによって行う方法が変わってきます。例えば「仕事の量が多すぎて大変…」というストレッサーの場合、下記のような方法をとることが、問題焦点型コーピングとなります。

- 上司に相談して業務量の調整を依頼する

- 同僚に相談して協力を要請する(=仕事を割り振る)

- スキルアップや知識習得によって問題解決能力を向上させる

- 環境を変更する(部署の異動、転職など)

ただ、同僚もみんな忙しそうだから協力を要請しづらかったり、そもそもスキルアップのための時間がとれなかったり、今転職は考えづらい、などという場合も大いにあるでしょう。

そんな問題を、なんとか問題焦点型コーピングで解決しようとすることは、なかなかしんどかったり疲れてしまうでしょう。

2)情動焦点型コーピング

情動焦点型コーピングは、ストレスによって生じる感情や心理的な反応を落ち着かせることに焦点を当てたアプローチです。問題自体の解決が難しい場合や、すぐに解決できない場合に特に有効です。

上記した問題焦点型コーピングとは違い、ストレッサーがどんなものであっても、ストレスレベルを下げる行動をとることが情動焦点型コーピングとなります。具体的な方法として、下記のようなものが挙げられます。

- リラクゼーション法(深呼吸や呼吸法、瞑想、ヨガなど)

- 運動やスポーツを楽しむ

- 趣味活動や娯楽を楽しむ(映画を見て泣く など)

- 友人や家族との会話をする

例えば「上司との相性が悪い」というストレッサーに対して、上司の性格や態度をいきなり変えることはできないし、かといって自分の環境をすぐに変えることも難しい場合、情動焦点型アプローチを行うことで、ストレスの軽減が期待でき、ストレスの蓄積によるメンタル不調を防ぐことができます。

呼吸法は、下動画をお試しいただければと思います。また、マインドフルネス呼吸(参考:マインドフルネス呼吸のやり方|感情制御能力&脳疲労解消に最適)や運動(参考:在宅勤務中の運動はこれだけでOK!4分20秒のテレワーク体操)も効果的ですので、ぜひお試しいただければと思います。

重要なのは、状況に応じて、もしくは自分に合った適切なコーピングを選択することです。

情動焦点型コーピングばかりを行っていては問題の根本解決にはならないかもしれませんが、何も対処しなければストレス反応が多く出てきたり、メンタル不調が悪化してしまう場合があります。また、無理に問題焦点型コーピングを行わなくても、時間の経過によって自然と解決していく場合もあるでしょう。

解決可能そうな問題には問題焦点型コーピングを試みつつ、時間がかかりそうであったり、今は解決困難な問題には情動焦点型コーピングを中心に使ってストレスマネジメントをする。この2つをうまく使っていくことが、健康的に毎日を過ごしていくコツになります。

まとめ

本記事では、現代に働くビジネスパーソンにとって避けては通れない「ストレス」について、ストレッサー、ストレス反応、そしてコーピングという3つの視点から解説してきました。

ストレスは決して「悪いもの」ではなく、適度なストレスは私たちの成長や集中力向上に欠かせないものです。問題となるのは、ストレスが過度になったり、長期間継続したりすることで心身に不調が現れることです。

ストレスとうまく付き合うためには、まずは自分のストレスの原因(ストレッサー)を知ることが大切です。自分のストレッサーを3つ程度、書き出してみるところから始めるのがオススメです。

また、ストレス反応として現れる身体的・心理的・行動的な変化に敏感になることも重要です。これらのサインは「体と心からの警告」であり、早めに気づいて対処することで、より深刻な状況を避けることができます。

そして最も重要なのが、適切なコーピングを実践することです。問題焦点型コーピングで根本的な解決を目指しつつ、情動焦点型コーピングで感情や心理的反応を落ち着かせる。この2つのアプローチを状況に応じて使い分けることで、効果的にストレスマネジメントができるようになります。

ストレスは現代社会で生活する限り避けられないものですが、正しい知識と対処法を身につけることで、ストレスに振り回されることなく、心身の健康を維持しながら、充実した毎日を送ることができます。

今日から実践できる小さなことから始めて、自分なりのストレスマネジメント方法を見つけていきましょう。あなたの心と身体を守るのは、あなた自身です。ストレスと上手に付き合い、より良い働き方と生活を実現していきましょう。