「血流が大事」と聞いたことはありませんか?なんとなく、血流は良いほうが良いらしい、という知識はあるけど、なぜそれが健康や不調に関係するのか、しっかりと説明できる人は少ないかもしれません。

特に、デスクワーク中心のビジネスパーソンは、長時間ずっと同じ姿勢でいることで、血流が悪くなりがちです。

その結果、「なんか体がだるい…」「なんか仕事に集中できない…」「最近脚のむくみがひどい…」など、原因のはっきりしない “プチ不調” に悩まされるケースが多く見られます。

実は、こうした不調の多くは「血流の悪さ」によって引き起こされている可能性があります。

本記事では、血液とは?血流とは?といった「血」に関する体の基本的な仕組みや、血流悪化のワークパフォーマンスへの影響を解説するとともに、デスクワークの合間に簡単に取り入れられる “血流アップ習慣” をご紹介します。

“なんとなく不調” の正体を見直し、今日から「血流を良くする習慣」を始めてみましょう。

「血流が悪い」ってどういうこと?まずは仕組みを知ろう

「血流が悪いと不調になる」と良く言われますが、そもそも「血流」とは何なのか、イメージできているでしょうか?まずはその基本的な仕組みを押さえておきましょう。

私たちの体の中には、全長およそ10万kmにも及ぶ血管が張りめぐらされています1。これは「地球約2.5周分」にも相当する長さです。信じられないですよね?

血管には、大きく分けると「動脈」「静脈」「毛細血管」の3種類が存在しますが、約99%を占めるのが毛細血管です。

“毛のように細い” 血管で、全身の細胞ひとつひとつに、酸素や栄養を届ける役割を担っています。体の隅々まで酸素と栄養素を運ぶためには、地球約2.5周分もの長い血管が必要なのです。

この「毛細血管を含む血管のネットワーク」を通して、心臓から送り出された血液が全身を循環し、細胞に必要なものを届け、不要な老廃物を回収して、心臓に戻ってきます。これが、いわゆる「血流=血の巡り」となります。

血流が悪くなると何が起こる?

血流が悪くなると、細胞に必要な酸素や栄養が十分に届かなくなり、不要な老廃物もスムーズに回収されなくなります。その結果、以下のような不調が現れやすくなります。

- なんとなくだるい、疲れが抜けない

- 冷えやすい、手足が冷たい

- 足がむくみやすい、夕方になるとパンパン

- 集中力が続かない、ぼーっとする

“なんとなく” と感じるような不調であり、病院に行くほどは困ってないしな… といった症状は、毎日忙しく働くビジネスパーソンは特に見過ごしがちですが、この “なんとなく不調” は、思っている以上に仕事の生産性を低下させている可能性があります。

このなんとなく不調、実は「血の巡りの悪さ」が根本にあるケースも少なくありません。

血流を良くすることは、不調の改善や体調を整えるという効果だけでなく、仕事のパフォーマンスや集中力を維持するための土台づくりにもなるのです。

なぜビジネスパーソンは血流が悪くなりやすいのか?

「血流が悪いのは良くない」と言われても、では自分は血流が良いのか?悪いのか?よくわからないという人も多いかと思います。

実は、日々デスクワークをしているビジネスパーソンは、血の巡りが滞りやすい生活習慣を送っている可能性が非常に高いのです。

長時間の座りっぱなしが血流を止めている

多くのビジネスパーソンの、血流を悪くする一番の要因は「長時間の同じ姿勢」です。

特に、1日中パソコンに向かっているようなデスクワーカーは、全身の筋肉の約7割が存在する下半身の筋肉をほとんど動かさないため、血液の巡りが滞りやすくなります。

実は、体内の血液の約80%は「静脈」と「毛細血管」に存在しており、この部分の血流は、筋肉を動かすことによってしかうまく流れない、という特徴があります2。

動脈は、心臓のポンプ作用や、血管そのものの収縮によって血液を送り出せますが、静脈や毛細血管にはその機能がほとんどありません。

特に、心臓から遠く離れた下半身では、筋肉が “ポンプの代わり” として収縮しなければ、血液はスムーズに心臓へ戻ることができないのです。

つまり、長時間座りっぱなしで下半身の筋肉が動かない状態が続くと、血液は重力の影響で足元に滞り、全身の血流が滞るという悪循環に陥ります。

その結果、

- 脚のむくみ

- 手足の冷え

- だるさや疲労感

- 集中力の低下

といった「なんとなく不調」が起こりやすくなってしまうのです。

水分不足は “ドロドロ血流” を引き起こす

デスクワーク中は集中するあまり、水分補給を忘れてしまう方も多いのではないでしょうか?

血液は水分であるため、水分が不足すると血液の水分量が減り、血液の粘度が上がってドロドロ状態になってしまいます。

ドロドロになった血液は、細い毛細血管をスムーズに流れにくくなり、細胞への酸素・栄養素の供給や老廃物の回収が滞ってしまうのです。

その結果として、「ぼーっとする」「集中力が続かない」「判断力が鈍る」といった状態を引き起こすこともあります。体重の1%程度の脱水で、疲労感・イライラする・集中力や判断力の低下・頭痛といった症状が現れることを報告している研究もあります3。

女性は「血流」以前に「血の量」が足りない可能性がある

ここまで、血流が滞る原因として「座りっぱなし(=筋肉の動きの不足)」や「水分不足」をお伝えしましたが、女性の場合、「血流が良い・悪い」以前に、“そもそも血の量が不足している” 場合があります。

女性は月経の影響によって、男性に比べて慢性的に血液量自体が少ない状態になりやすいです。

このような状態では、いくら血流を良くしようと努力しても、血液の量が足りていないことで、酸素や栄養を運ぶ力そのものが不足してしまい、血流促進の努力があまり効果的にならない可能性があります。

血液の材料となる下記のような栄養素を積極的に摂取して血を増やすとともに、血流促進も同時に行っていくことで、様々な不調の改善につながっていきます。

- 鉄分:肉・魚・豆類・緑黄色野菜など

- 葉酸:豆類・葉物野菜・果物など

- ビタミンC:トマト・ピーマン・柑橘類など

体が硬い=血管も硬い

自分は「体が硬い」という方は要注意です。

筋肉の長さと、筋肉の中を通る血管の長さは比例するため、筋肉が硬くなってしまう(=縮んで短くなっている)と、血管も同様に硬くなり、短くなってしまいます(=動脈硬化につながる可能性)2。

では、血管が硬く・短くなると、何が良くないのでしょうか?

血液の通り道である血管が硬く短くなっている状態で、座る・立つ・歩くなどの活動をすると、体のどこかの筋肉は伸ばされます(=ストレッチされる)。

筋肉が伸ばされると、一緒に血管も伸ばされますが、短くなった血管が伸ばされると、血管の「内径」が細くなるため、血圧が上がったり、血流も悪くなります。

また、血管が硬いと、末端まで血液が届きにくくなることもわかっています。体のすみずみまで血液が届かなくなってしまうと、

- 疲労感がなかなか抜けない

- 運動時にすぐバテてしまう

- 末端が冷える

- 回復力が遅い

といった、慢性的な “だるさ” や “疲れやすさ” につながっていきます。

仕事中でも実践可能!血流を良くする具体的習慣6選

血流の滞りは、日々の生活習慣の積み重ねで起こります。逆に言えば、日常の中に「血流を良くする小さな工夫」を取り入れることで、体調や仕事のパフォーマンスは大きく変わります。

ここでは、仕事中でもすぐに実践できる「血流アップ習慣」を厳選して6つご紹介します。どれも特別な道具は使わず、どこでも、短時間で、できる内容なので、できそうなものからぜひ取り入れてみてください。

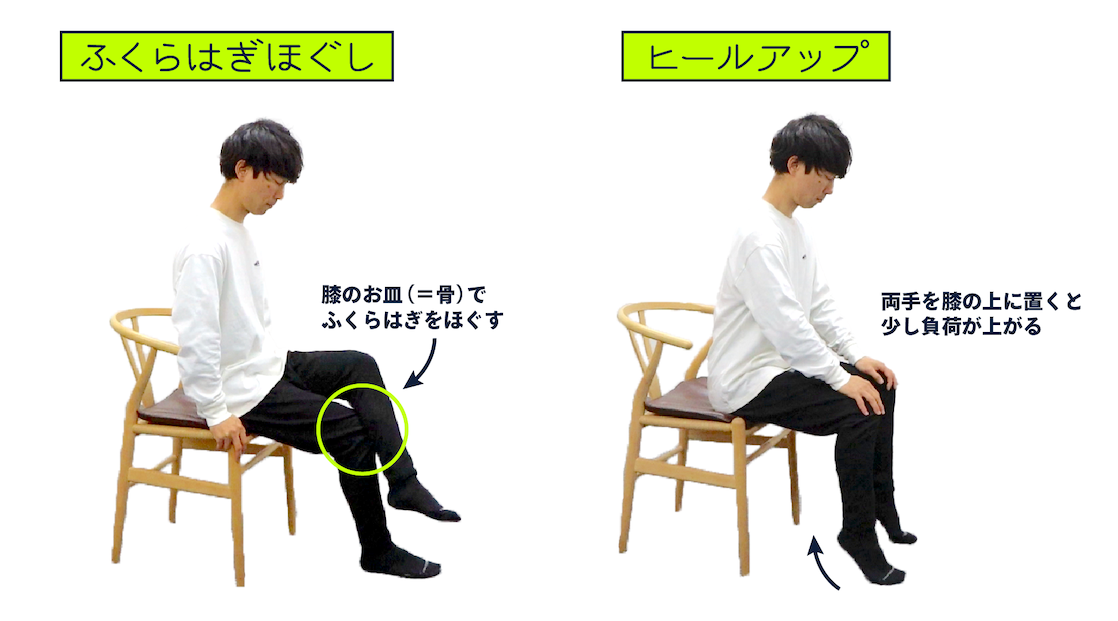

1)ふくらはぎ活性化|ほぐし&ヒールアップ

筋肉が収縮することで「ポンプ作用」が働き、血流が良くなりますが、特にこのポンプ機能がよく働くのが「ふくらはぎ」です。

ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれるくらい、下半身にたまった血液を心臓に力強く戻す働きがとても強いため、血流改善を目指す人は、ふくらはぎが硬くならないようにほぐし、ふくらはぎを意識的に動かすのがポイントです。

デスク下でもできるエクササイズなので、会議中や、なにか資料を読みながらなど、仕事中でも習慣化しやすいケアです。

A)ふくらはぎほぐし

- 椅子に浅めに座り、脚を組む

- 膝のお皿にふくらはぎを当てて、ゴリゴリとほぐす

- 少しずつ膝のお皿を当てる場所を変えて、ふくらはぎ全体をほぐす(左右30秒程度)

グルグルと円を描くような動きで優しくほぐしていきましょう。

B)ヒールアップ

- 椅子に浅めに座り、足を腰幅程度に開く

- 足の人差し指が正面に向くように、両足を真っ直ぐ前に向ける

- 母趾球を意識して、母趾球で床を押してかかとをしっかり持ち上げる

- 1秒で上げて、2秒で下ろす、を10〜20回程度繰り返す

両手を膝に置いて、少しだけ体重をかけると負荷がかかり、強度を上げた筋トレにすることが可能です。

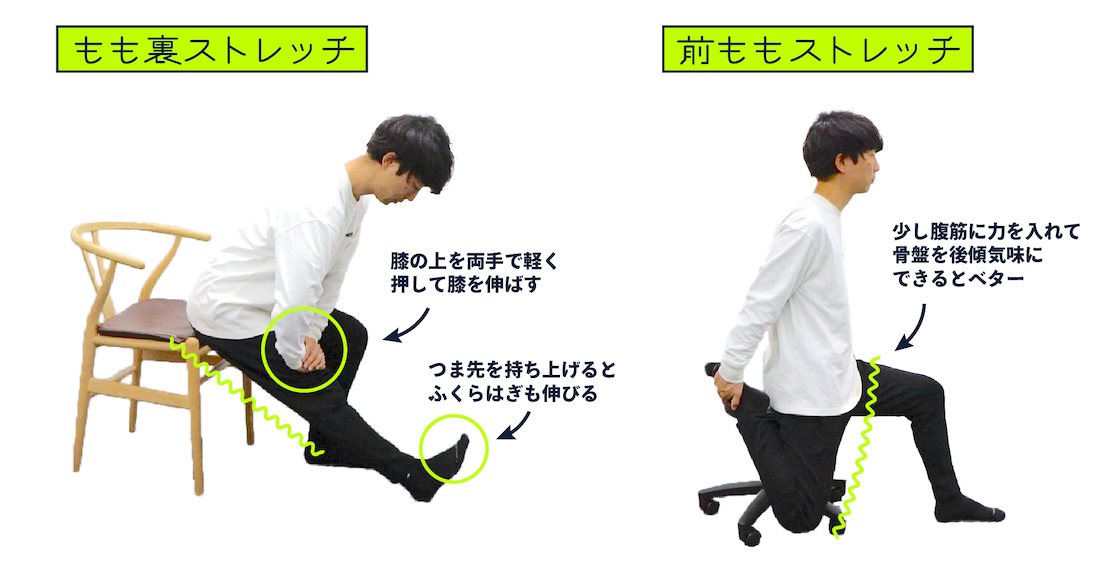

2)下半身20-20ストレッチ|もも裏&前もも

「筋肉が硬い=血管も硬い」は、逆に言うと、筋肉のストレッチをしてあげると一緒に血管もストレッチされ、血管の柔軟性を取り戻すことが可能です。

ストレッチによって筋肉がしっかり伸び縮みするようになると、よりポンプ作用が働くようになり、血流の改善が期待できます。

ストレッチする部位として、まず優先されるべきは、全身の筋肉の約7割が存在する下半身です。その中でも特に大きい「前もも」と「もも裏」のストレッチを今回は紹介していきます。

血流改善のためのストレッチを行う際、抑えておきたいポイントは「血流はストレッチをやめたときに増える」ということです。

「下半身20-20ストレッチ」の「20-20」は、「20秒ストレッチしたら、20秒ストレッチをやめる」ということを意味します。

ストレッチ中は、筋肉も血管も引き伸ばされ、少しうっ血したような状態となっており、そこからストレッチをやめたとき、筋肉と血管が一気に緩むことで、急激に血流が良くなります。

筋肉と血管の柔軟性は、数回のストレッチでは獲得できません。毎日少しだけでも行って、それを継続することで、筋肉も血管も柔軟になっていきます。

A)もも裏ストレッチ

- 椅子に浅めに座り、片方の脚を伸ばす

- 上体を前に倒し、両手を伸ばした脚の膝の上に置いて、膝をしっかり伸ばす

- つま先をスネ側に持ち上げる

- もも裏〜ふくらはぎに少しストレッチ感を感じるところで20秒キープ

- ストレッチを終えたら20秒リラックスして、逆脚も行う

膝をグッと押しすぎないことや、もも裏のストレッチは「少し感じる程度 / 気持ち良い程度」で十分である、というところがポイントです。

B)前ももストレッチ

- お尻の片側だけで椅子の横側に座る(肘掛けのない椅子で行うとやりやすいです)

- 椅子に座ってる側の足でしっかりと踏ん張りながら、椅子から出ている側の脚の膝を曲げて、手で掴む

- 股関節の付け根を伸ばすように、足を掴んでいる手を少しずつ引っ張る

腰が反ったり、骨盤が前傾しすぎると、腰をいためてしまう恐れがあるため、腹筋に少し力を入れて、腰が反らないようにすると、しっかりと股関節の付け根〜前ももがストレッチされます。

3)座りっぱなしを防ぐ|20-20-20ルール&ポモドーロテクニック

長時間の座位姿勢は、血流の滞りの最大の要因の1つです。定期的に立ち上がることが大切ですが、仕事をしていると、あっという間に2〜3時間たってしまったということも珍しくないですよね?

よって、スマホやスマートウォッチ等を利用して、ちょっと立ち上がる時間をスケジュールに組み込んでしまうのが、座りっぱなしを防ぐコツとなります。

A)20-20-20ルール

20-20-20ルールは、過去「眼精疲労改善まとめ|ビジネスパーソンの目の疲れを取る方法5選」や「【座りっぱなし対策】オフィスでも在宅でも!座りすぎ解消習慣6選」の記事でも紹介している、目の疲れを改善しつつ、座りっぱなしを予防するための方法です。

アメリカの眼科学会が推奨する目の疲れを軽減・予防するための方法で「20分おきに、20フィート(約6メートル)遠くを、20秒間見る」という方法です。

少し頻繁すぎてうっとうしいときもあるかもしれませんが、スマホのアラーム等を20分おきにセットし、たった20秒、立ち上がってちょっと遠くを見る、という行動を行うだけで、座りっぱなしを改善でき、全身の血流が滞ってしまうのを防ぐ効果が期待できます。

B)ポモドーロテクニック

こちらも「【座りっぱなし対策】オフィスでも在宅でも!座りすぎ解消習慣6選」の記事で紹介していますが、「25分間の作業」と「5分の休憩」を繰り返すタイムマネジメントの方法です。

ポモドーロテクニックは、多くの無料アプリにて、ポモドーロテクニックの専用タイマーが使用できるため、仕事でそちらを利用することで、集中力を高めつつも、5分の休憩で立ち上がって少し身体を動かすことで、座りっぱなし改善や血流の改善が期待できます。

4)1時間おきに5分の軽い運動|伸び・首回し・腰ひねりストレッチ

こちらも、座りっぱなしを防ぐと似たようなことですが、2016年にBergouignanらが発表した研究4で、6時間の長時間座位中に、1時間ごとに5分間の軽い運動を挟んだグループは、座りっぱなしのグループに比べて、エネルギーレベル(=元気度)、疲労感、集中力、気分、食欲のコントロールなど、様々な心理的・認知的指標において、有意な改善を示しました。

たった5分、下記のような軽い運動を行うだけで、血流を含めて、カラダのコンディションは大きく変わります。

- 背伸びや肩まわしで上半身をリセット

- 首をゆっくり回して血行促進

- 座ったまま腰を左右にひねって背骨周辺の血流アップ

- トイレまで歩く / 水を飲むためにウォーターサーバーまで歩く

仕事中に「ちょこっと動く」ことが、血流はもちろん、脳の働きや気分の安定にもつながります。

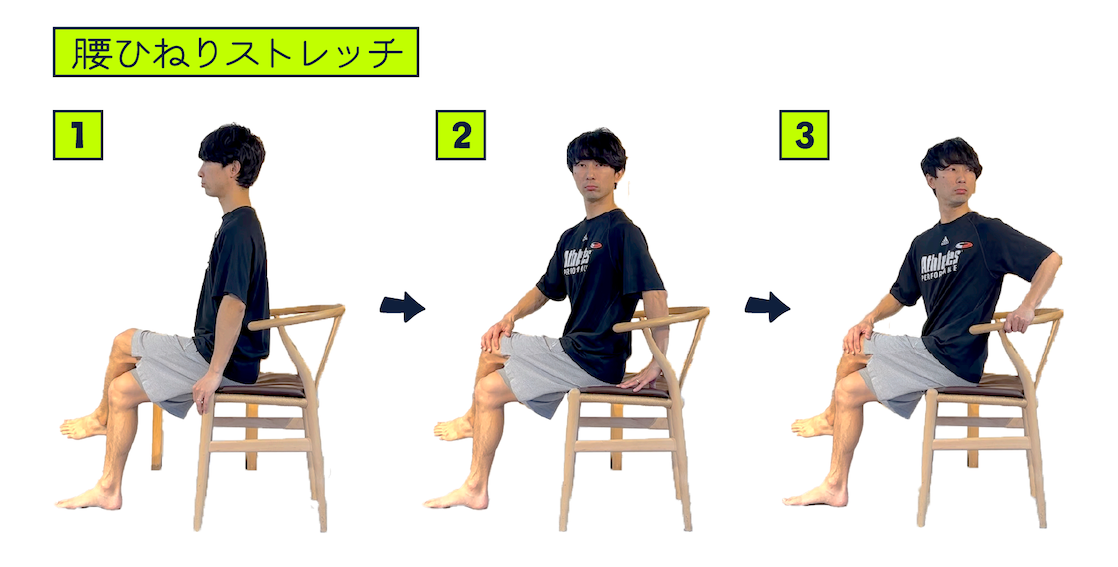

上写真の腰ひねりストレッチのやり方は以下の通りです。

- 椅子に浅めに座り、脚を組む

- 組んだ脚と逆側の手で膝をつかみ、グッとその手で押しながら腰をひねる

- 息を吐く度に、少しずつひねりを大きくして腰をストレッチしていく(椅子の背もたれがあればそこを掴んでひねるのも良い)

5)水分補給

上記しましたが、血液はそもそも水分でできている、ということを理解しておきましょう。

水分が不足すると、血液の粘度が上がり、酸素や栄養素を細胞へ届ける効率が低下します。その結果、「ぼーっとする」「集中力が続かない」「頭が重い」といった、仕事中によくある “なんとなく不調” を感じやすくなります。

また、ギリシャの研究チームによる研究5では、脱水状態にある被験者に水を飲ませたグループは、口をすすぐだけのグループに比べて、運動の継続時間や、疲労までの時間が有意に改善したことを報告しています。

デスクワーク中でも、1時間に1回はコップ1杯(150〜200ml)を目安に水分補給を行いましょう。コーヒーやお茶のように利尿作用のある飲み物ばかりに頼らず、常温の水や白湯も一緒にこまめに摂るのがおすすめです。

また、上記で紹介した「20-20-20-ルール」や「ポモドーロテクニック」を使用したときの休憩時にも水分補給ができるとベターです。

デスクにマイボトルを常備して「見えるところに置く」だけでも、水分摂取の習慣は自然と身につきます。血流を整える第一歩は、“こまめな一口の水” から始まります。

6)副交感神経を活性化|食物繊維摂取&睡眠の質向上

「自律神経」は、血流に大きく影響を与えています。中でも、リラックス時に働く副交感神経の働きが血流を支えています。

特に、血液の約99%が流れる毛細血管は、自律神経の影響を大きく受けるため、副交感神経が優位なときにこそ血管が緩んで、血流がスムーズになります。

つまり「血流を整える」ためには、副交感神経をうまく働かせることが重要となります。

A)食物繊維を摂って副交感神経を活性化

副交感神経をコントロールする「迷走神経」は、腸と密接に関わりがあります。よって、この迷走神経を活性化するためには、腸内環境を整えることが効果的であり、そのために大切なのが「食物繊維」の摂取です。

食物繊維の摂取で、特におすすめなのは、以下のような食品です。

- 根菜類:ごぼう、にんじん、大根、れんこん、玉ねぎ

- 豆類:大豆、あずき、ひよこ豆

- きのこ類:しめじ、えのき、しいたけ

- その他:ブロッコリー、キャベツ、りんご、バナナ

腸が整うことで、心も体もリラックスモードに切り替わり、全身の血流がスムーズになります。

B)質の良い睡眠は、良い毛細血管をつくる

1日の中で最も副交感神経が優位になるのは「睡眠中」です。

特に、入眠直後の約3時間に、最も深い睡眠(ノンレム睡眠)が現れ、この時間に多く分泌される「成長ホルモン」によって、毛細血管の修復や再生が促進されます。

つまり、この “入眠直後の深い睡眠” をしっかり取ることが、血流改善の鍵となります。

詳しくは「寝付きが悪い人必読!寝付きが良くなる6つの入眠スイッチ」を読んでいただければと思いますが、抜粋すると、以下のような習慣を意識することで、寝付きが良くなり、睡眠の質を高めることが可能になります。

- 起床後すぐに日光を浴びる & 朝食をとって胃腸を動かす: 体内時計が整い、夜に深く眠れる体内リズムが作られます。

- 就寝の90〜120分前に入浴する:深部体温がいったん上昇し、その後ゆるやかに下がることでスムーズな入眠につながります。

- 寝室環境を整える:「暗くする」「静かにする」「涼しくする」を意識して、眠りを妨げない環境を作ることが大切です。

まとめ

「なんとなく疲れやすい」「集中できない」「体が重い」など、不調の多くは、血流の低下が関係しているかもしれません。

血流が悪くなると、細胞に酸素や栄養が届きにくくなり、老廃物が溜まりやすくなります。その結果、筋肉は硬くなり、脳は働きづらくなり、カラダやココロのパフォーマンスが低下してしまいます。

体を動かし、しっかり水を飲み、柔軟性を保ち、よく眠る。このシンプルな行動が、結果的に「疲れにくい・集中できる・調子の良い自分」をつくる最も確実な方法です。

血流改善は、特別なトレーニングをしなくても、今日からできることばかりです。“なんとなく不調” を当たり前のものとせず、「血流を良くする」ことを、ぜひ日々のセルフケアの第一歩にしていただければと思います。

参考文献・資料

- 根来秀行. からだが変わる!血流のしくみ. 成美堂; 2022.

- 中野ジェームス修一, 田畑尚吾. 血管を強くする 循環系ストレッチ. サンマーク出版; 2023.

- SzinnaiG, SchachingerH, Arnaud MJ, Linder L, Keller U. Effect of water deprivation on cognitive-motor performance in healthy men and women.Am J PhysiolRegulIntegrComp Physiol. 2005;289(1):R275-R280. doi:10.1152/ajpregu.00501.2004Äb0

- BergouignanA, LeggetKT, De Jong N, et al. Effect of frequent interruptions of prolonged sitting on self-perceived levels of energy, mood, food cravings and cognitive function.Int J BehavNutrPhys Act. 2016;13(1):113. Published 2016 Nov 3. doi:10.1186/s12966-016-0437-zÄb0

- ArnaoutisG, KavourasSA, ChristakiI, SidossisLS. Water ingestion improves performance compared with mouth rinse in dehydrated subjects.Med Sci Sports Exerc. 2012;44(1):175-179. doi:10.1249/MSS.0b013e3182285776