生理的な変化の時期である「更年期」は、心身に様々な症状が現れ、生活だけではなく、仕事におけるパフォーマンスにまで影響を与える可能性があります。

よって、毎日働くビジネスパーソンにとって、更年期における各種の症状を理解して、効果的な対策を行うことは非常に重要です。

本記事では、ビジネスパーソンが知っておくべき更年期についての基礎知識をお伝えするとともに、更年期に特有の心身の症状を効果的に管理・対処するための実践的な対策を紹介します。

本記事で紹介する更年期対策は、女性の更年期症状の軽減が期待できることはもちろん、日々の業務において最高のパフォーマンスを発揮したいと考えるすべてのビジネスパーソンに役立つ内容となっています。

日々のちょっとした行動や習慣が、更年期の症状だけではなく日々のコンディションをより良くして、仕事の効率や生産性を高めてくれます。ぜひ良いなと思った対策を、1つだけでも実践して、あなたの生活に取り入れてみて下さい。

更年期とは?効果的な更年期対策のための基礎知識

日本産科婦人科学会は、更年期を「閉経前の5年間と閉経後の5年間を合わせた10年間」と定義しています1。

閉経とは、月経(生理)が完全に停止した状態のことを指します。卵巣の機能が徐々に低下していき、あるときその機能が完全にストップして、女性ホルモンがほとんど出なくなることで、閉経します。

医学的に閉経は「最後の月経から1年以上生理が来ない状態」とされるため、1年間生理が来なかったら、1年前に閉経した、と言えます。

例えば、2022年の5月に月経が来たのを最後に、2023年の5月まで生理がこなければ、2022年の5月に閉経した、ということになります。

閉経を迎える約5年前(=更年期のスタート)から、女性ホルモン「エストロゲン」の分泌量がグンと増えたり、ガクンと減ったりと、アップダウンが激しい期間になるため、このエストロゲンの乱高下が様々な不調を引き起こします。

閉経する年齢は個人差があるため、人によって更年期の期間も異なりますが、日本人女性が閉経する年齢の中央値は「50.54歳」とされているため、一般的には「45〜55歳」あたりの年齢のときに更年期となる方が多いと言えます。

2024年に厚生労働省が発表した日本人女性の平均寿命は87.14歳であるため、閉経してから約40年は、女性は、女性ホルモンがない状態で生活をしていく必要があるということになります2。

更年期は特別なものではなく、成長期や思春期と同じようなもの

上記していますが、更年期とは「閉経前後の10年間」と定義されており、何か不調があるのかないのかは関係がありません。

思春期も、親とケンカしたり不仲になる人もいますが、一度もケンカせずにずっと仲良く過ごす人もいます。

「ケンカばかりしていた=思春期があった」「一度もケンカせずに仲が良かった=思春期がなかった」というわけではなく、ヒトはみな思春期という時期は迎えるけれど、その思春期をどう過ごしたのがが違った、というだけなのです。

更年期は「すべての女性が必ず迎える人生の中の一時期」に過ぎず、それは成長期や思春期と同じです。

更年期を特別な期間とは考えず、普遍的な現象として捉え、考えすぎず、長い人生こんな時期もあるよな、くらいに思っておくことで、少し、あなたの不調や症状は軽くなるかもしれません。

更年期症状と更年期障害

更年期の期間に現れる心身の不調を「更年期症状」と呼びます。

更年期症状の種類や程度はかなり個人差がありますが、一般的に更年期症状として多いものは以下の通りです3。

- ホットフラッシュ(のぼせ・多汗):急にカッと上半身が熱くなって汗が出る

- イライラする・怒りっぽい

- 疲れやすい・だるさ

- 頭痛・めまい・耳鳴り

- 頻尿・尿もれ

- 首こり・肩こり

- 気分の落ち込み

- 背中の痛み・腰痛

- 睡眠の質の低下・不眠:寝付きが悪かったり、眠りが浅くなったりする

女性全体の約6割は、上記した更年期症状が現れるとされています。残りの約4割の人は、更年期を迎えても更年期症状を特に感じず、月経周期が少し乱れる程度の変化のみで更年期を終えると言われています4。

更年期症状を感じる人の3割弱の人たちは、日常生活に支障が出るほどのツラく重い症状が現れるとされており、治療を受ける必要があるほどの不調となる場合を「更年期障害」と呼びます。

更年期チェック〜私って更年期なの?〜

「ほてりや汗が気になる」「イライラしやすくなった」「すぐ疲れる」

そんな不調を感じ始めたら、それは更年期のサインかもしれません。ですが、これらの症状は更年期でなくても、様々な要因で現れる可能性もあります。

そこで、自分は更年期なのかどうかのセルフチェックとして活用できるのが「更年期指数(Simplified Menopausal Index: SMI)です。

更年期指数とは、日本人女性の更年期症状を簡単に評価できるセルフチェックツールとして活用されており、医療機関でも更年期障害の診断の補助として使用されています。

10項目の質問に答えるだけで、更年期症状の程度を数値化することが可能であり、自分の状態を客観的に把握できるため、病院の受診の判断材料になったり、症状が悪化する前に適切な対策を講じることが可能になります。

更年期指数(SMI)を用いたセルフチェック

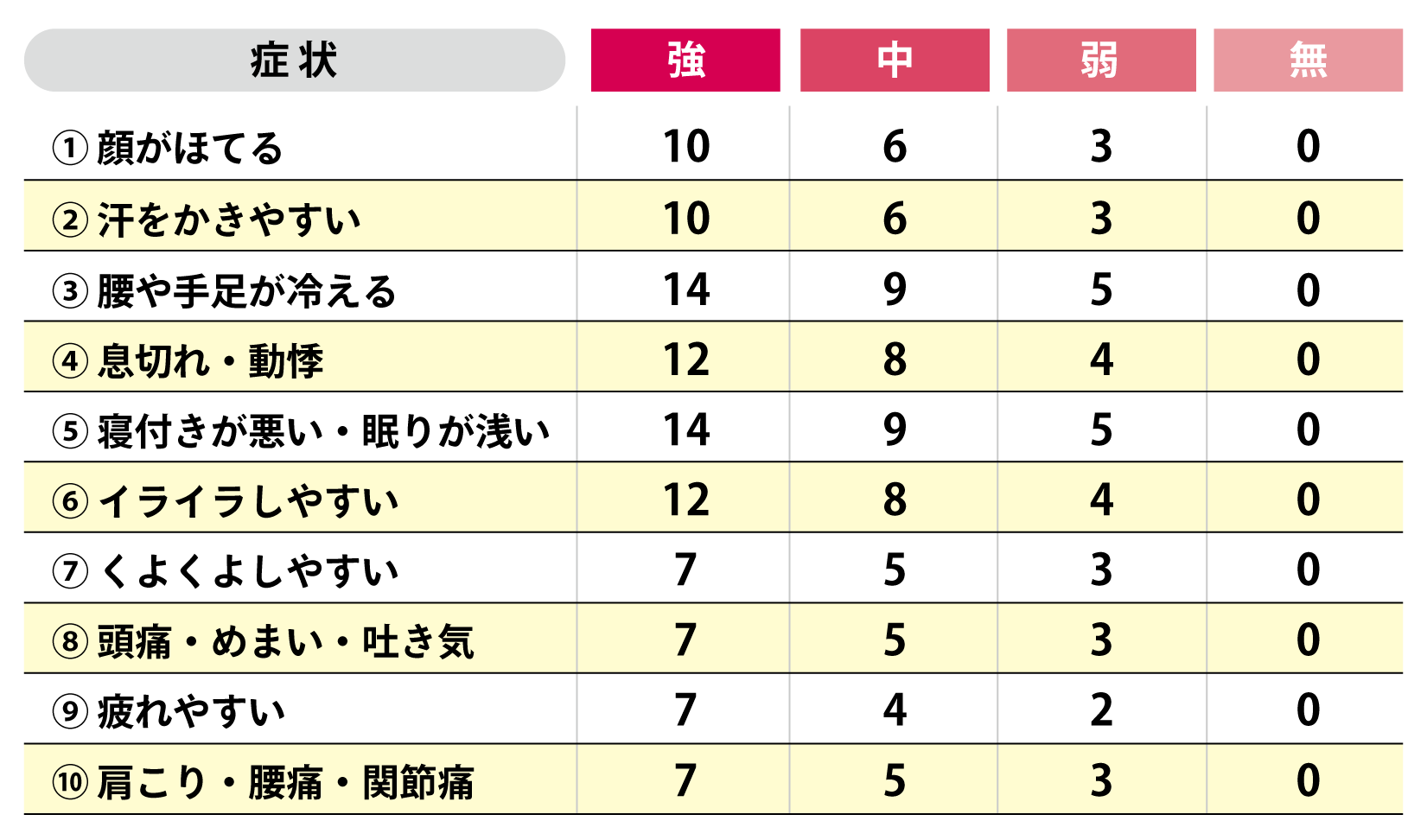

下の表に示された10個の症状について、

- 強:日常生活に支障をきたすほどツライ

- 中:我慢しようと思えばできるけど、できるなら緩和したい

- 弱:症状は感じるが、まだ我慢できる

- 無:ほとんど感じたことがない

の4段階で評価をします。

10個の症状について評価をしたら、すべての点数を足してみましょう。合計点に応じて、更年期症状の重症度を判定することができます。

- 0〜25点:正常(更年期症状の影響は少なく、現状維持で問題なし)

- 26〜50点:軽度(食事・運動・睡眠を意識して予防を開始するべき)

- 51〜65点:中等度(生活習慣の改善+医師への相談を検討するべき)

- 66〜80点:重度(症状が強いため、医療機関での診察を推奨)

- 81〜100点:極めて重度(早急に専門医での治療を検討するべきレベル)

更年期対策7選

「更年期は誰もが経験するものだから、我慢して時期が過ぎ去るのを待つしかない」

こんな風に更年期を考えるのは、もう時代遅れと言えます。

更年期に対して何も対策をせずにいると、更年期の間(5〜10年もの間)、生活の質が下がったままであったり、仕事でミスをたくさんしてしまったり、家族や友人、会社の同僚との関係性が悪くなってしまったりと、あなたの人生の大切で貴重な時間を良くない形で過ごしてしまう可能性があります。

ここからは、科学的に信頼度が高いと考えられる更年期対策をご紹介していきます。

1)ホルモン補充療法(HRT)

ホルモン補充療法(Hormone Replacement Therapy)とは、「エストロゲン」もしくは「エストロゲン+プロゲステロン」を補充する治療をいいます。

更年期に現れる症状・不調のほとんどは、卵巣の機能低下による女性ホルモンの量の低下によって起こるため、足りなくなった女性ホルモンを物理的に補充することで、不調が劇的に和らぐ可能性があります。

更年期対策として有効である、と結論づけられている治療法は、現段階ではこのホルモン補充療法が一番信頼度が高く、最も効果を期待できる治療法と言えます5。

適切なホルモン補充療法を受けることで、多くの更年期症状は改善することが報告されており、特にホットフラッシュや発汗症状の改善に高い効果があることが示されています(2ヶ月程度の治療の継続で、約9割の改善が見込める)。

2)下半身の筋トレ

閉経後、女性ホルモンの分泌の低下によって、筋肉量が減りやすく、体脂肪量が増加しやすくなります。

よって、定期的な筋トレを行って筋肉量を維持、もしくは増加させることで、基礎代謝量やエネルギー消費量が増え、体脂肪量増加の予防や、やせやすい体をつくることができます。

具体的には、やはり多くの筋肉が集まる下半身の筋トレが優先順位としては高く、可能であれば上半身の筋トレも行えるとベターです。

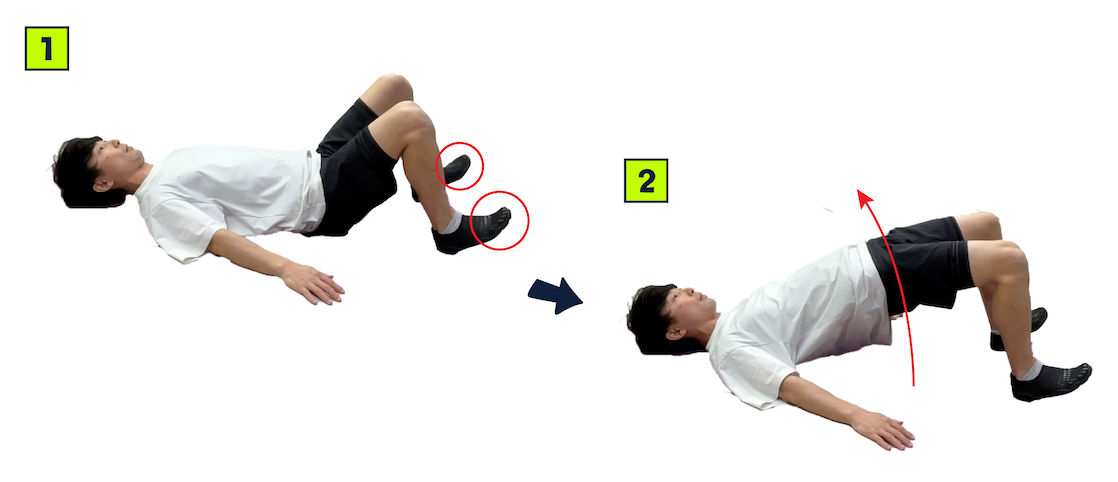

A)ワイドヒップリフト

デスクワーカーをはじめとした、座りっぱなしの時間が長い方は、臀筋群(お尻)やもも裏の筋肉が不活性となりやすいのですが、これらを鍛えるのにオススメなのが「ワイドヒップリフト」です。

足を肩幅程度に広げて行うと、女性の健康において非常に重要な「骨盤底筋群」を鍛えることにもつながるため、おうちで過ごす時間のどこかでぜひ1分程度でも行えると良いでしょう。

- 仰向けになり、両膝を90度に曲げて膝を立て、両足は肩幅〜やや広めにセットし、つま先を持ち上げます。

- 地面を両手で押さえて、お腹を突き出すようにしてお尻を上げます。お尻の付け根がキュッと縮める意識をして行いましょう。背中は、肩甲骨の下あたりまでは浮かせます。

- 10回上げ下げを繰り返しましょう。

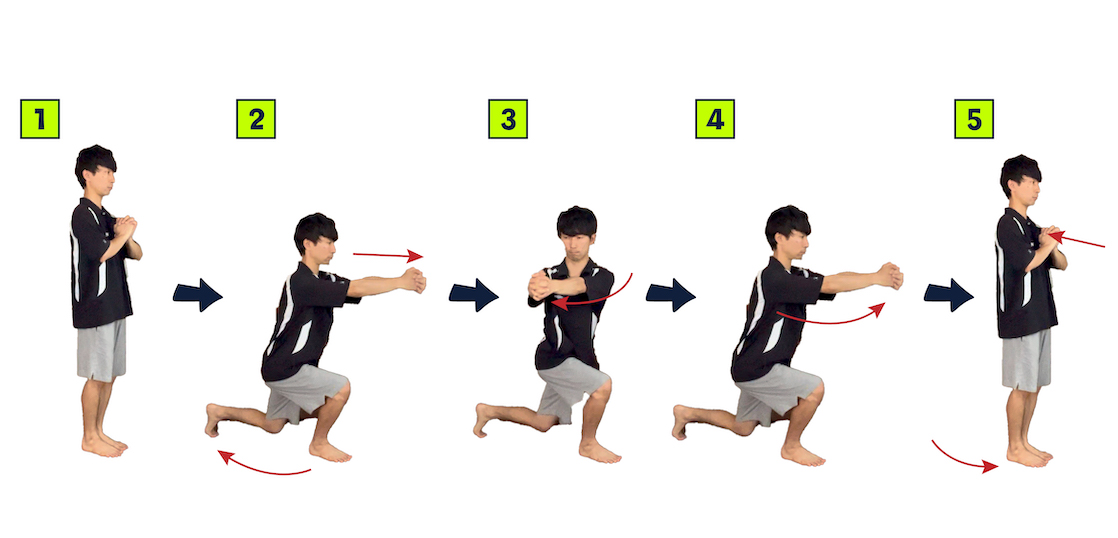

B)リバースランジ・ローテーション

下半身の多くの筋肉を使うトレーニング「リバースランジ」に、上半身の回旋動作を加えたリバースランジ・ローテーションは、全身のたくさんの筋肉を一気に動かすことができるオススメの筋トレとなります。

まずは、上半身の動きはせずにリバースランジだけ行い、動きに慣れて余裕が出てきたら、上半身のローテーションの動きも加えましょう。

- 両足をくっつけて立ち、両手は胸の前で組みます。

- 片足を大きく後ろに一歩踏み出しながら腰を落とし、両手は前に伸ばします。

- 腰を落とした位置をキープしながら、上半身を前に出した脚側に回旋させます。目線は両手に向けましょう。

- 2の位置に戻ります。

- 1の位置に戻ります。1〜5を繰り返します。左右5〜10回ずつ行いましょう。

3)副交感神経の機能を高める深呼吸

更年期症状のほとんどは女性ホルモン量の低下によって起こるとお伝えしましたが、自律神経バランスの乱れも関わっていると言われています。

ホルモンの分泌も自律神経の働きも、どちらも脳の「視床下部(ししょうかぶ)」と呼ばれる部位がコントロールしています。

更年期を迎えると、視床下部が「女性ホルモンをもっと出して!」という司令を出しても、機能が低下した卵巣はその司令に応えることができません。すると視床下部は混乱してしまい、視床下部がコントロールしている自律神経にも悪影響が及んでしまいます。

自律神経のバランスが乱れてしまうと、体温調節機能がうまく働かずに「顔がほてる」「ホットフラッシュ」といった症状が現れたり、血流が悪くなって「手足の冷え」や「肩こり・腰痛」といった症状が発生する可能性があります。

自律神経の中でも、休息やリラックスを司る副交感神経の機能を高めることで、更年期症状が和らぐ可能性があるため、ぜひお試しください。

- 仰向け、もしくは座位(床でも椅子でもOK)になり、体の力を抜いてリラックスします。

- お腹を膨らませながら、鼻からゆったりと4秒かけて息を吸います。

- 膨らませたお腹を元に戻すようにして、口から細く長く6〜8秒かけて息を吐きます。

- 1〜2分程度繰り返しましょう。

4)食生活の見直し(たんぱく質・カルシウム・ビタミンD・鉄分)

更年期に限らず、心身の健康を維持・増進していく上で、栄養バランスの良い食生活は必須ですが、更年期になると、女性ホルモンの急激な減少によって、身体に様々な変化が起こります。

その変化にうまく対応・対処するために、更年期に積極的に摂取するべき栄養素を、厳選して4つ紹介します。

A)たんぱく質

上記しましたが、閉経後は筋肉量が減りやすくなるため、しっかりと毎食たんぱく質源を摂取して、筋肉量の減少を抑えましょう。

また、たんぱく質は骨の健康を維持する上でも重要です。エストロゲンの減少は、骨密度の低下を引き起こし、骨粗鬆症のリスクを増加させるため、骨密度の維持のためにも、適切なたんぱく質量の摂取(目安:体重1キロあたり1グラム)を心がけましょう。

B)カルシウム

カルシウムは骨の主成分であるため、骨密度の維持において適切なカルシウムの摂取は重要です。

また、筋肉の収縮にもカルシウムは使われているため、カルシウムの摂取が不足すると、筋肉の機能が低下してしまいます。

カルシウムの摂取には、下記の食品を積極的に食べましょう。

- 乳製品

- 緑黄色野菜

- ナッツ類

C)ビタミンD

ビタミンDはカルシウムの吸収を助ける役割があるため、カルシウムとビタミンDを一緒に摂取することで、骨密度の維持や骨粗鬆症のリスクを減少させることができます。

また、ビタミンDは免疫システムを正常に機能させる上でも重要な役割を果たしています。

更年期の女性は、感染症や自己免疫疾患にかかるリスクが上がると言われているため、その点でもビタミンDをしっかりと摂取することが推奨されます。

下記を参考に、ビタミンDを積極的に摂取するようにしましょう。

- 魚(サンマ・サーモン・マグロなど)

- 乳製品(牛乳・ヨーグルトなど)

- しいたけ

- 卵(卵黄)

- 日光浴(10〜15分間日光にあたる)

D)鉄分

更年期は生理が不規則になり、出血の量が増えることがあります。すると鉄分が失われ、鉄欠乏性貧血などにつながることが考えられるため、日頃から鉄分の摂取を意識することが大切です。

また、鉄分の不足は疲労感や集中力の低下を引き起こすこともわかっています6。更年期の症状として疲労感を感じる場合は、鉄分の摂取によって疲労感の緩和が期待できます。

鉄分は、下記食品から摂取していくことをおすすめします。

- レバー・赤みの肉

- 豆類

- ほうれん草

5)積極的に大豆製品を食べる

更年期の間のエストロゲンの減少をサポートしてくれる栄養素として、大豆製品に多く含まれる「イソフラボン」があります。

イソフラボンを摂取することで、エストロゲンに似た働きを体内でしてくれるため、更年期症状の軽減・緩和が期待できます。

大豆製品の中でも「納豆」や「味噌」は、発酵食品のため、イソフラボンの吸収率が高くなり、とてもオススメです。

他、「豆乳」も吸収率が高いため好きな方はぜひ積極的に飲みましょう。「きな粉」はイソフラボンの含有量が特に多いため、うまく活用してみていただければと思います。

6)カフェインや刺激物の摂取を控える

カフェインや刺激物(辛いものなど)は、自律神経のバランスを乱す(=交感神経を活性化する)可能性があるため、摂取のしすぎには注意しましょう。

特に、更年期症状として「息切れ・動悸」「寝付きが悪い・眠りが浅い」「イライラしやすい」「くよくよしやすい」が現れている方は、カフェインの摂取を控えることで、これらの症状を緩和させることができるかもしれません。

また、「顔がほてる」「汗をかきやすい」といった症状が強い方は、辛いものを避けるようにすると良いかもしれません。

7)睡眠時間の確保+良質な睡眠

質の高い睡眠は、自律神経のバランスを整えるとともに、成長ホルモンの分泌を促すことで、エストロゲンの乱高下や減少によって起こる様々な不調の緩和・改善に効果があります。

寝付きが最近悪いと感じたり、夜中何回も目が覚めてしまうという方は、ぜひ「寝付きが悪い人必読!寝付きが良くなる6つの入眠スイッチ」の記事もお読みいただくことで、睡眠の質を高める行動をあなたの生活に取り入れてみましょう。

まとめ

本記事では、更年期における様々な症状に対処するためのセルフケア習慣・対策を紹介しました。

日常生活で1つでも取り入れてみることで、更年期の症状だけでなく、あなたのコンディションや健康そのもの、更には仕事のパフォーマンスの向上にもつながるはずです。

小さな行動や習慣をぜひ取り入れていただき、更年期を健やかに過ごす一助にしていただけたら幸いです。

参考文献・資料

- 更年期障害 – 公益社団法人 日本産科婦人科学会. Published January 30, 2025. Accessed February 21, 2025. https://www.jsog.or.jp/citizen/5717/

- 更年期 | 女性特有の健康課題 | 働く女性の心とからだの応援サイト.mhlw.go.jp. Published 2025. Accessed February 21, 2025. https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/menopause.html

- Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause – global prevalence, physiology and implications. Nat Rev Endocrinol. 2018;14(4):199-215. doi:10.1038/nrendo.2017.180

- 高尾美穂. いちばん親切な更年期の教科書. 株式会社世界文化社; 2021.

- Flores VA, Pal L, Manson JE. Hormone Therapy in Menopause: Concepts, Controversies, and Approach to Treatment. Endocr Rev. 2021;42(6):720-752. doi:10.1210/endrev/bnab011

- Yokoi K, Konomi A. Iron deficiency without anaemia is a potential cause of fatigue: meta-analyses of randomised controlled trials and cross-sectional studies. Br J Nutr. 2017;117(10):1422-1431. doi:10.1017/S0007114517001349