「そろそろ禁煙しようかな」

そう思いながら、忙しさやストレスを理由に、今日はいいや!とタバコに手を伸ばしていませんか?

喫煙は健康に悪いとわかっていても、仕事の合間の “リセット” や、ストレス解消の手段として、手放しづらいというビジネスパーソンは少なくありません。

しかし近年、たばこの健康被害はもちろんのこと、仕事のパフォーマンスや、職場の人間関係にも悪影響を及ぼすという研究結果が、たくさん明らかになってきています。

一方で、禁煙を目指す人をサポートし、禁煙の成功率を高めるような科学的根拠に基づいた方法も、同様にたくさん明らかになっています。

自己流での禁煙ではうまくいかなかった方も、正しい知識を得て、サポートをうまく利用することで、禁煙の成功率は大きく高まります。

本記事では、喫煙がビジネスパーソンに与える影響から、禁煙成功率を高める具体的な5つの方法、更に企業としての喫煙対策の必要性やメリットまで、わかりやすく解説していきます。

「健康」と「パフォーマンス」、そして「これからの自分」のために。無理なく続けられる禁煙の一歩を踏み出すキッカケにしていただけたらと思います。

なぜビジネスパーソンは禁煙を考えるべきなのか?

「健康に悪いのはわかっているけど、仕事のストレスを考えるとやめるのが難しい」。そんなことを思って、喫煙を続けていませんか?

実際、たばこは単なる “嗜好品” の枠を超えて、本人の健康はもちろんのこと、周囲の人への悪影響や、仕事の生産性にまで大きな影響を与える存在であることがわかっています。

特にビジネスパーソンにとって、ワークパフォーマンスの維持・向上や、周囲との人間関係の円滑さは、日常での仕事を進める上でも、自分のキャリアを進めていくうえでも、非常に重要な要素かと思います。

たばこを吸い続けることは、知らず知らずのうちに、それらの足を引っ張っているかもしれません。

「なぜ今禁煙を考えるべきなのか?」を、健康面と仕事面の両方の視点からお伝えしていきます。

1)たばこは喫煙者本人も周囲にも健康リスクを増加させる

喫煙は、命に関わる多くの疾患のリスク要因です。2006年に報告された、アメリカ公衆衛生総監報告書1によれば、喫煙は以下のような病気を引き起こす可能性があることを示しています。

- がん(肺がん、膀胱がん、咽頭がん、膵臓がん、食道がん など)

- 循環器疾患(心筋梗塞、脳卒中、大動脈瘤 など)

- 呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患; COPD、喘息、肺気腫 など)

これらを聞くと、自分にはまだ関係のないような病気・疾患と感じるかもしれませんが、これらの健康被害は “いつかの話” “遠い未来の話” ではありません。

日々の疲労感を感じていたり、免疫力の低下(最近風邪をよく引く)などといった症状を感じていたら、それは重大な病気・疾患のサインかもしれません。

また、更に問題なのが「たばこの煙を吸っていない人」にも害が及ぶということです。例えば、同じオフィス内に喫煙者がいることで、非喫煙者にも健康被害が出る「受動喫煙」のリスクが高まります。

同じく2006年のアメリカ公衆衛生総監報告書1では、受動喫煙が以下の病気の発症リスクを増加させることが示されています。

- 「肺がん」のリスクが約20〜30%上昇

- 「虚血性心疾患」のリスクが25〜30%上昇

- 子どもでは、喘息発作や肺炎、中耳炎のリスクが増加

たばこを吸うという行為は、実は「自分一人の選択」で済むものではもうなく、家庭でも職場でも、大切な人の健康を脅かす可能性のある行動なのです。

ビジネスパーソンとして、日々多くの人と関わるからこそ、禁煙を選ぶということは、自分のためでなく、周囲の人への思いやりの行動とも言えるのです。

2)喫煙が仕事のパフォーマンスに与える影響

たばこは健康だけでなく、仕事のパフォーマンスにも、目には見えない形で悪影響を及ぼしています。

実際、喫煙者と非喫煙者の間には、集中力や作業効率、生産性などにおいて明確な差があることが、研究によって報告されています。

A)喫煙による “離席習慣” と集中力の低下

喫煙者は、定期的に “たばこ休憩” をとる必要があるため、業務が断続的になり、集中力が途切れやすくなる傾向があります。

また、アメリカ古効率薬物乱用研究所の報告2によれば、ニコチンの血中濃度が下がると、イライラや集中力の低下といった「離脱症状」が起こり、それが再び喫煙につながる、という悪循環を生むことが示されています。

B)業務時間のロスと “隠れた損失時間”

喫煙習慣があると、1日に何度も「たばこ休憩」の時間が発生します。この時間は、一見短く思えても、積み重ねることで大きなロスとなり、これは企業としても「隠れコスト」となり得ます。

たとえば、1回の喫煙にかかる時間を約10分と仮定し、1日の業務時間内に3回喫煙休憩を取った場合、1日で30分、週5の勤務だと月で約10時間、年間にすれば約120時間が “離席時間” として失われている計算となります。

これが積み重なることで、以下のような仕事への悪影響が考えられます。

- 仕事の断続化による業務の効率低下

- 喫煙者と非喫煙者との “公平性” に関わる不満による士気や連携への悪影響

- チーム業務でのタイミングのズレや納期の遅れ

実際に、2014年に発表された研究3では、たばこによる労働時間の損失は、喫煙者1人あたり年間約45万円に上ることが報告されています。

C)仕事での評価や信頼感への影響

たばこの匂いが周囲に与える不快感は、仕事のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。

心幸ウェルネス株式会社が行った調査4によると、「営業担当者からたばこの匂いがすると不快に感じる」と回答した人は91.3%、さらに「営業担当者からたばこの匂いがすると購買意欲が下がる」と回答した人は約8割にものぼることが報告されています。

「たばこの匂い」だけで、印象や信頼感の低下が起こってしまう可能性があるのです。

科学的根拠に基づいた禁煙成功率を高める対策5選

「禁煙に挑戦しても何度も失敗してしまう…」と感じている方こそ知ってほしいのが、科学的根拠(エビデンス)に基づいた、禁煙の成功率を高める方法です。

禁煙は、「意思の力」だけで続けることが非常に難しい行動ですが、多くの研究によって「こうすれば成功率が上がる」というアプローチが明らかになってきています。

ここからは、実際に有効性が認められている5つの禁煙対策をご紹介します。すぐに始められるものから、専門家の力を借りるものまで、あなたが興味のあるものからぜひ実践してみて下さい。

1)ニコチン置換療法(Nicotine Replacement Therapy)

ニコチン置換療法(ニコチンパッチ療法とも呼ばれます)は、タバコの代わりに肌からニコチンをゆっくりと吸収させることで、禁煙中のイライラや集中力の低下、吸いたいという欲求を軽減して、禁煙を続けやすくする方法です。

2012年に発表されたレビュー5では、ニコチン置換療法を使用した人は禁煙成功率が1.5〜2倍になることが報告されており、正しい使い方をすれば、手軽に(薬局等で購入可能)、そして科学的にも十分に効果が期待できる禁煙の支援ツールとなります。

ニコチン置換療法の始め方

「ニコチン置換療法」というものを初めて聞いた方向けに、簡単に始め方をお伝えします。

まず「ニコチンパッチ」を用意しましょう。薬局等で購入できるのは「ニコチネルパッチ」と呼ばれるもので、「21mg」「14mg」「7mg」の3種類あります(購入するものによって量が異なる場合があります)。

詳しくは薬局で購入する際に薬剤師から説明があるため、薬剤師の方の指示に従えば問題ありませんが、1日あたりの喫煙本数が10本以上の方は、まずは21mg(=ニコチン量が一番多い / 強め)から始めるのが一般的です。

また、禁煙外来で診察を受けると、医療用のニコチンパッチが処方されます。自分で薬局で購入するのが不安な方は、一度禁煙外来を受診すると良いでしょう。

ニコチンパッチが用意できたら、「禁煙を開始する日」を決めます。決めたら、その前日の夜にタバコの吸い納めをしましょう(もちろんしなくても良いです)。

禁煙を開始する日は、朝起きたらすぐにニコチンパッチを体に貼ります。二の腕や肩など、毛が少なくて汗をあまりかかない部位に貼るのがベターです。

パッチを貼るのは1日1回、毎日同じ時間に貼り替えましょう(肌トラブルを避けるために貼る場所は少しずつ変える)。かゆみ等が発生しなければ24時間貼りっぱなしでOKです(防水のため、お風呂や運動中も貼ったままでOKです)。

診察を受けた方は医師の方に言われた通りに、薬剤師から説明を受けた場合も言われた通りに行えば良いですが、一般的には、21mgのニコチンパッチから開始した方は、1〜2ヶ月程度は21mgで行い、続いて14mgのパッチに変更して約2週間継続、更に7mgに変更して2週間、合計で約2〜3ヶ月で終了を目指します。

毎日貼り続けることで、禁煙の成功率が上がります。気分で貼ったり貼らなかったりすると成功率が下がります。

また、くれぐれもニコチンパッチを使用しながら喫煙することはやめましょう。ニコチンの過剰摂取になってしまう恐れがあります。

2)禁煙外来の利用

禁煙外来では、医師や看護師といった医療従事者が、科学的根拠に基づいた禁煙プログラムを提供して、禁煙を継続的にサポートしてくれます。

米国保健福祉省が2008年に発行したガイドライン6では、禁煙外来の利用によって、自己流での禁煙と比較すると3〜4倍禁煙の成功率が高まることを報告しています。

禁煙外来を利用する(診察を受ける)ことで、具体的に以下のようなサポートを受けることができます。

- 呼気中の一酸化炭素(CO)濃度を測定して “今の状態” を可視化

- 離脱症状が起こった際の対処法を教えてくれたり、心理的なサポートが受けられる

- ニコチンパッチや内服薬(飲み薬など)の処方

- 継続的なカウンセリングによるモチベーション管理

2006年に健康保険での禁煙治療が認められてから、全国の多くの医療機関が禁煙外来を開設しています。

禁煙外来の受診に興味がある方は、日本禁煙学会が「禁煙治療に保険が使える医療機関」をまとめてくれていますので、こちらを参照ください。

一定の条件を満たす必要はありますが、条件を満たせば、健康保険適用で禁煙治療を受けることができるため(通院5回 / 3ヶ月のプログラム)、市販の禁煙補助薬をご自身で購入し続けるよりも自己負担額としては安く禁煙治療を行うことができ、費用対効果も高いことがわかっています。

禁煙外来は「重症の人だけが行く場所」でもなければ「禁煙を何度もトライしたけどうまくいかなかった人だけが行く場所」でもありません。

むしろ、禁煙を始める際の「最初の相談先」として、もしくは「本気で禁煙をしたい!」という気持ちがちょっとでも芽生えたとき、気軽に受診して良い場所です。

禁煙は非常に大変な行動です。専門家の効果的なサポートを受けて、なるべく負担なく禁煙を進めていきましょう。

3)禁煙を継続するための運動の利用

禁煙中、どうしても「あー!吸いたい!」という衝動が生まれてくることがありますが、この衝動を乗り越える方法として効果的なのが「運動」です。

2007年に発表されたレビュー7によれば、軽めの運動をすることで以下のような効果が得られることが報告されています。

- 喫煙したいという欲求の即時的な軽減(短期的には禁煙補助剤と同程度の効果あり)

- イライラする・集中力の低下などの離脱症状の軽減

- 気分の改善(禁煙による不安感や抑うつ感情の緩和)

軽めの運動によって、ドーパミンやエンドルフィンといった快感ホルモンが分泌されたり、リズミカルな運動(ウォーキングなど)を行えば、幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンが分泌されるため、たばこを吸うことでもたらされていた “報酬感(ご褒美感覚)” の代わりになると考えられています。

オススメの運動は下記2つです。理想は2つとも行うことですが、まずはどちらか1つでも良いので、「吸いたい!」と感じたら、とにかく立ち上がって身体を動かしましょう。脳のスイッチが切り替わり、衝動が和らぐはずです。

A)肩スッキリ体操

「肩こりには3種類ある!原因別肩こり軽減方法【ストレッチも紹介】」の記事でも紹介している、肩こりにとても有効なエクササイズですが、リズミカルに行うことでセロトニンの分泌が高まり、喫煙衝動の軽減に効果的かと思います。

- 椅子に浅く座り(立位でもOK)、背すじを伸ばして姿勢を正します。イチで両腕を胸の前で合わせます(手の甲を顔の前で合わせるように)。

- ニーで両手を外側に向けながら、両腕を外側に開いて胸をストレッチさせます。

- サンで両腕を頭上に持ち上げます(頭上で両手の甲を合わせるように)。

- シーで両腕を曲げて、肘を脇腹に引きつけるようにして下ろします(この時も胸にストレッチを感じましょう)。

- イチに戻り、1から4を繰り返します。リズム良く、1分程度繰り返しましょう。

心の中で「イチ、ニー、サン、シー」とカウントしながら行いましょう。メトロノームアプリを使用してリズムをキープして行うのもGOODです。

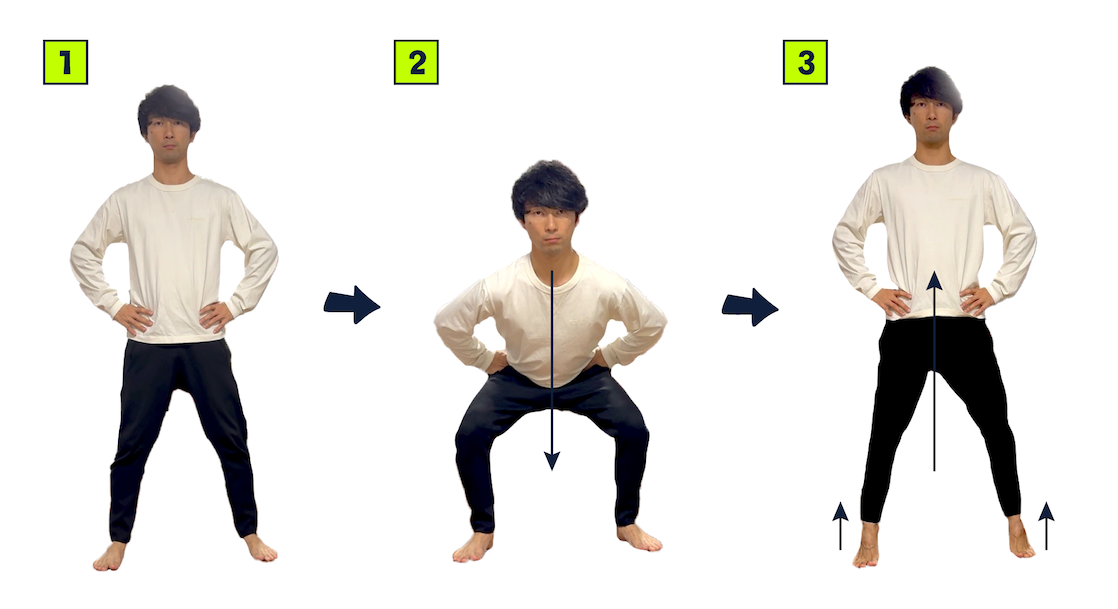

B)スクワット&カーフレイズ

「仕事や作業中の転倒予防ガイド|オフィスや現場での転倒事故を防ぐ」の記事で紹介した、下半身全般とふくらはぎを鍛えるエクササイズです。転倒予防、むくみ改善、血流促進など、このエクササイズ1つ行うだけで身体にたくさんのメリットがあるオススメエクササイズです。

こちらもリズム良く行うことを意識することで、禁煙継続のサポートに有効でしょう。

- 両足を肩幅〜やや広めにセットし、両手は腰に当てます。

- つま先やかかとが地面から離れないようにしながら、イチ・ニーで、両膝を曲げて腰を落とします。

- 両足でしっかりと地面を押して、サン・シーで立ち上がります。

- 立ち上がったら、ゴーでかかとを持ち上げ、ロクでかかとを下ろす。シチで再びかかとを上げて、ハチでかかとを下ろします。

- 1分程度繰り返しましょう。

「イチ・ニー・サン・シー・ゴー・ロク・シチ・ハチ」で、スクワット1回、カーフレイズ2回行います。カウントはゆっくりでも早めでも構わないので、一定のリズムで1分間継続するのがポイントです。

4)マインドフルネス呼吸で衝動をコントロール

喫煙の衝動や、イライラ・不安といった離脱症状が現れた時、運動以外に、その気分を変える効果が高いと考えられているのが「マインドフルネス呼吸法」です(マインドフルネス呼吸法について詳しく知りたい方は「マインドフルネス呼吸のやり方|感情制御能力向上&脳疲労解消に最適」の記事もぜひご覧ください)。

マインドフルネスとは「今、この瞬間の自分の状態に、評価はせずに目を向ける」というトレーニング法です。

たばこを吸いたい、という衝動や感情にそのまま飲み込まれることなく、少し離れて自分を観察する感覚を鍛えることで、衝動に振り回されにくくなります。

アメリカで2011年に行われた研究8では、マインドフルネストレーニングを行った喫煙者は、異なる禁煙支援プログラムを受けた喫煙者と比較して、4週間後の禁煙継続率が約2倍であったことが報告されています。

たばこが吸いたいと感じたら、下記で紹介するマインドフルネス呼吸法を試してみましょう。

- 椅子やソファ等に座り、背すじをまっすぐに伸ばします(床や、立位でもOKです)。

- 目を閉じて、鼻からゆっくり4秒かけて息を吸いながら、鼻に空気が入ってくる感覚を感じます(=今この瞬間に起こっていることを感じる)

- 2秒間、息を止めます。

- 6秒間、口からゆっくり息を吐きながら、口から空気が出ていっている感覚を感じます。

- 「たばこ吸いたいな」という感情が生まれても、それを消そうとはせず、その感情に気づいて、そのまま置いておきます。

- 3分程度続けましょう。

この呼吸法を行うことで、副交感神経が活性化されて、リラックスモードとなり、気持ちが落ち着く感覚が得られるはずです。

「吸いたくなったら、とりあえず深呼吸する」という習慣がついてくると、喫煙の衝動との付き合い方が変わってくるでしょう。

5)セルフモニタリングで禁煙継続の見える化

セルフモニタリングとは行動療法の一種で、「自分の行動や考え、感情などを自分で観察して記録する作業」を指します(セルフモニタリングについては「レコーディングダイエットで痩せる【減量成功率がグンとアップ】」の記事でも紹介していますのでぜひこちらもご覧ください)。

自分はどんなときにたばこを吸いたくなるのかや、どんな気持ちになると喫煙の衝動が生まれるのか、といったこと(=喫煙のトリガー)を、記録して “見える化” することで、喫煙パターンや感情のクセを把握することができ、喫煙行動を客観的に捉えられて、持続的な禁煙行動につながっていきます。

また、「今日も吸わなかった」という実績も記録して積み重ねることで、禁煙の継続も見える化され、達成感や自己効力感の向上になります。

セルフモニタリングは、禁煙だけでなく、ダイエットや運動習慣をつけることなど、行動変容・行動改善にとても有効なことが、多くの研究でも実証されています9。

セルフモニタリングのやり方は以下の通りです。

- たばこを吸いたくなったとき(もしくは吸ってしまった時)に、まず「日時」と「場所」を記録する。

- 更に「何がきっかけ(イライラした、仕事と仕事の合間、食後、など)」で吸いたくなったのかや、その時の「気分(疲れた、退屈だ、不安だ、など)」も記録する。

他に「吸いたいという衝動を今日はこうやって乗り越えた」や、たばこ1本◯◯円と換算して「今日吸わなかったことで●●円節約できた」といったことを記録していくことも有効です。

例えば、スマホアプリ「禁煙ウォッチ」を使用すると、「禁煙時間」「禁煙できた本数」「節約できた金額」「伸びた寿命」が可視化されます。増えていくのを見るのが楽しいので、禁煙のモチベーションになります。

今、企業として喫煙対策をすることが求められている

「禁煙は個人の問題」と考えられていた時代は、もう終わりつつあります。

従業員の健康を “資本” と考える「健康経営」が注目されている中で、企業として喫煙対策を行うことが、かなり重要な経営戦略の1つとなっています。

喫煙者の病欠の多さとコスト増

冒頭でもお伝えした通り、喫煙はがんや心疾患、呼吸器疾患など、多くの病気のリスクを高め、結果として欠勤や医療費負担、更に仕事のパフォーマンス低下をはじめとした、いわゆる “プレゼンティーイズム” に直結します。

2013年に発表されたレビュー10によれば、喫煙者は非喫煙者と比較して病欠のリスクが33%高いことや、実際に喫煙者は年間平均で約3日間多く病欠していたことが報告されています。

喫煙者1人あたり年間約45万円ものコスト増になるとの試算がされている3ことからも、従業員の禁煙支援を企業として実施することは、投資対効果の高い健康施策と言えるでしょう。

禁煙キャンペーンや教育活動は禁煙支援として効果的

禁煙を促す上で、企業ができる重要なアプローチのひとつが「啓発・教育による支援」です。

喫煙者に対して「やめさせる」という方向ではなく、情報提供や意識付けを通じて “やめたほうがみんな幸せだよね” や “やめやすい空気” をつくるという方向で進めることが、喫煙率の低下に直結します。

実際に2014年に発表されたレビュー11でも、職場での禁煙支援プログラムは、禁煙の試みや継続率を高める効果があることが報告されています。

職場での禁煙支援として効果的だとされている施策は以下の通りです。

- 健康セミナーやeラーニングを活用した禁煙支援に関する情報伝達

- 社内報や掲示板での「禁煙成功者の声」の共有

- 世界禁煙デー(5月31日)に合わせた社内キャンペーンの実施

このような活動を通じて「禁煙したいと思ったときに、支援してくれる会社なんだ」と従業員に感じてもらうことが大切です。

まとめ

禁煙は「難しい」「つらい」というイメージがあるかと思います。

実際、意思の力だけで乗り越えようとすると、多くのストレスや衝動に打ち勝つ必要があり、失敗を経験した方も少なくないかもしれません。

しかし、本記事でお伝えしたように、現代の禁煙は「科学的に根拠のある禁煙支援策」が確立されてきています。

「ニコチン置換療法」「禁煙外来の利用」「運動・マインドフルネス呼吸法」「セルフモニタリング」など、誰でもすぐに始められる方法をご紹介しましたので、ぜひお試しいただければと思います。

ビジネスパーソンにとって、喫煙をやめることは、業務効率・集中力の向上や人間関係の改善、長期的なキャリアの安定など、仕事に直結する大きなメリットがあります。

「そろそろやめたいな」と思ったときが、禁煙を始めるベストなタイミングです。

できることから、できる範囲で、始めてみてください。

参考文献・資料

- Office on Smoking and Health (US). The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2006.

- National Institute on Drug Abuse. Is nicotine addictive? National Institute on Drug Abuse. Published April 12, 2021. https://nida.nih.gov/publications/research-reports/tobacco-nicotine-e-cigarettes/nicotine-addictive

- Berman M, Crane R, Seiber E, Munur M. Estimating the cost of a smoking employee. Tob Control. 2014;23(5):428-433. doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050888

- 【喫煙がビジネスに与える影響は?】91.3%が、他社営業担当者のたばこ臭に対して「不快感」!営業担当者からたばこの臭いがすると「購買意欲が下がる」人は約8割に上る. プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES. Published November 19, 2024. Accessed April 2, 2025. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000097472.html

- Stead LF, Perera R, Bullen C, et al. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2012;11:CD000146. Published 2012 Nov 14. doi:10.1002/14651858.CD000146.pub4

- Internet Citation: Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Content last reviewed February 2020. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. https://www.ahrq.gov/prevention/guidelines/tobacco/index.html

- Taylor AH, Ussher MH, Faulkner G. The acute effects of exercise on cigarette cravings, withdrawal symptoms, affect and smoking behaviour: a systematic review. Addiction. 2007;102(4):534-543. doi:10.1111/j.1360-0443.2006.01739.x

- Brewer JA, Mallik S, Babuscio TA, et al. Mindfulness training for smoking cessation: results from a randomized controlled trial. Drug Alcohol Depend. 2011;119(1-2):72-80. doi:10.1016/j.drugalcdep.2011.05.027

- Michie S, Abraham C, Whittington C, McAteer J, Gupta S. Effective techniques in healthy eating and physical activity interventions: a meta-regression. Health Psychol. 2009;28(6):690-701. doi:10.1037/a0016136

- Weng SF, Ali S, Leonardi-Bee J. Smoking and absence from work: systematic review and meta-analysis of occupational studies. Addiction. 2013;108(2):307-319. doi:10.1111/add.12015

- Cahill K, Lancaster T. Workplace interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2014(2):CD003440. Published 2014 Feb 26. doi:10.1002/14651858.CD003440.pub4