育児・介護休業法の改正や、有志の個人や企業が参加する「イクメンプロジェクト」、東京都の「TOKYOパパ育業促進企業」登録制度など、男性も育休を取得し、夫婦で育児を担うという考え方が広がっています。

「令和3年度雇用均等基本調査1」(厚生労働省)によると、令和元年10月1日~令和2年9月30日までの1年間に、配偶者が出産した男性の育休取得率は、13.97%となりました。令和元年度の7.48%と比較すると、短期間で倍増していることがわかります。

今回は、育児・介護休業法の改正により、令和4年10月に施行される「産後パパ育休(出生時育児休業)」の紹介とともに、男性育休のメリットについて考えていきましょう。

男性の育休を支援する新制度「産後パパ育休」

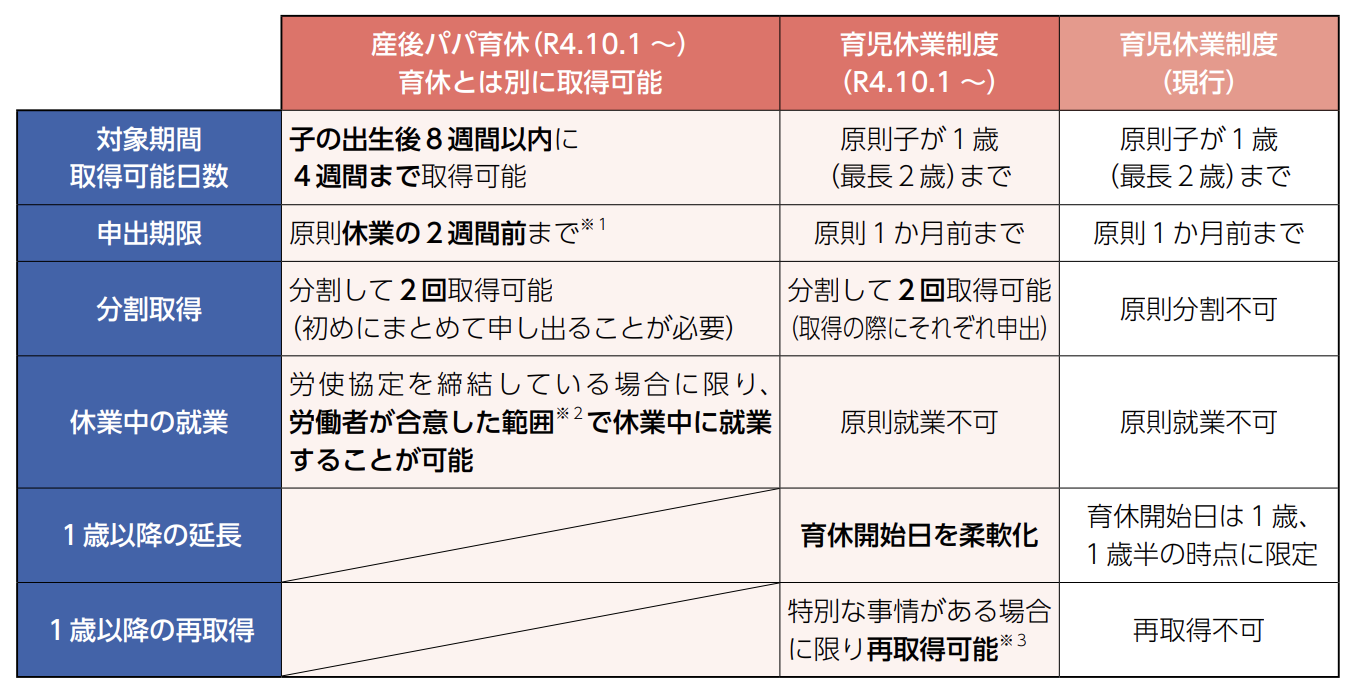

現行の「パパ休暇」が廃止となり、令和4年10月から施行されるのが「産後パパ育休(出生時育児休業)」です2。

男性版産休と言われている制度で、子の出生後、男性が育児休業とは別に8週間以内に2回に分けて最大4週間の休暇を取ることができます(分割して取得する場合は、最初に申し出ることが必要です)。

また、産後パパ育休に限り、労働者と合意した範囲内で休業中に就業が可能になりました。

さらに育児休業制度の方も改正され、男女ともに2回に分割して取得することができるようになります。男性は通算すると4回に分けて休暇をとることができるようになりました。

共働きの場合は、夫婦で育休を取得することで1歳2か月まで育休を延長できる「パパ・ママ育休プラス」が利用できます。

※男性、女性ともにそれぞれの休業期間は、パパ・ママ育休プラスを利用しても、出生日以降の産前・産後休暇、産後パパ育休、育児休業を合計して1年です。

「パパ・ママ育休プラス」とは?

パパ・ママ育休プラスとは、母親、父親がともに育児休業(=育休)を取得する場合、原則として育休は子どもが1歳まで取得可能なものですが、それが1歳2ヶ月まで延長できる、という制度です3。

夫婦がどちらも育休を取得することで利用できる制度(=夫婦どちらかが専業主婦/主夫の場合は申請できません)であり、育休を開始する日も自分で決めることができる、というのが特徴です。

夫婦どちらも同じ期間に育休を取得して、一番大変な子育ての時期に一緒に子育てをする時期を設けることも可能ですし、母親が育休を取っている間は父親が働き、次は父親が育休を取得して母親が働く、といった、育休を交代で取得する、ということも可能です。

注意点としては、1歳2ヶ月まで育休を取得できるのは育休を後から取得した側のみ、というところです。

つまり、先に母親が育休を取得した場合は、1歳2ヶ月まで育休を取得できるのは父親のみとなり、逆に父親が先に育休を取得した場合は、1歳2ヶ月まで母親が育休を取得できるということになります。

産後パパ育休中や育休中の給付金について

産後パパ育休や育児休業の期間は、給与の支給がない企業がほとんどですが、その代わりとして、受給資格を満たすことで、雇用保険から産後パパ育休期間は出生時育児休業給付金を受給することができます4。また、育児休業期間は、育児休業給付金を受給することができます。

受給の資格の要件として、主に以下2つが挙げられます。

- 雇用保険に加入していること

- 育児休業の開始日までの2年間に、11日以上勤務した月が12回以上あること

最初の180日は休業前の賃金の67%、181日以降は50%が支給されます。夫婦でそれぞれ育休を180日ずつ取得した場合も、夫婦それぞれ休業前の賃金の67%ずつ受け取ることができます(雇用保険法附則第12条により)。

なお、出生時育児休業給付金で支給された日数は、67%支給の上限日数180日に通算されます。

育児休業の期間中に出勤が必要になった場合も、出勤の日数が月に10日以下であれば、給付金は支給されます(11日以上になる場合も、就業時間が80時間以内であれば支給されます)。

また、育児休業期間は社会保険料の支払いが免除になります(※要件があります)。

産後パパ育休やパパ・ママ育休プラス、育児休暇を夫婦でうまく調整しながら利用することで、育児と仕事の両立がラクになるはずです。うまく利用してメリットを享受していきましょう。

企業側は育休取得等の「雇用環境の整備」が義務化される

企業に対しては、従業員が育休関連の制度を利用しやすい環境を整えることが求められるようになりました。

従業員が、本人もしくは配偶者の妊娠・出産を申し出た場合に、個別に育児休業制度というものがあることを企業側から周知する必要があり、育児休業の取得をする意向があるのかを確認することも必要です。

その他、従業員に向けて育休関連の制度について研修を実施する必要があったり、給付金の説明義務があったりと、企業側がまずこの産後パパ育休を始めとした育児休業制度について改めてしっかり理解し、必要あれば就業規則の内容を今一度確認して、修正・改定についての議論が必要かもしれません。

令和4年10月以降は、従業員数1000人超の企業は、育児休業等の取得率(もしくは、育児休業等と育児目的休暇の取得率)を年1回公表することが義務化されます。

これから就職、もしくは転職を考えている方で、産後パパ育休をはじめとした育休制度を利用する可能性がある方は、このような情報を見て就職先・転職先を探すのも良いかもしれません。

産後パパ育休を利用することによる「男性育休」のメリットとは?

母親だけが育休を取得するのではなく、父親も育休を取得することで、「育児業務の負担が減る」以外にも様々なメリットがあります。

1)父親としてのメリット

子どもと過ごす時間が長くなり、子どもの成長過程に関わる時間も長くなることで、父親としての自覚が強くなるのともに、育児への理解や経験が深まり、育児スキルが上達します。

2)夫婦としてのメリット

子どもと過ごす時間が増えると同時に、家族と過ごす時間も増えるため、夫婦の絆を深める時間にもなります。

出産後は、育児の大変さはもちろんですが、母親の身体やメンタルの不調も起こり得るため、パートナーの身体的・精神的な負担を軽減することで、お互いの生活の質の向上をはかることもできるでしょう。

また上記したように、共働きの場合は、夫の育休の取り方を工夫することで、妻のスムーズな復職のサポートにもつながります。

3)経済的なメリット

夫婦ともに育休を取得することで、一時的に所得が減る可能性はありますが、一方で、妻が仕事を続けやすい環境が整うことで、将来的にはゆとりがある家計になることが考えられます。

利用できる給付金制度もあるため、活用することで仕事と家庭生活のバランスをうまくとって、経済的な不安をなくしつつも、長期的なキャリア形成にも良い影響を与えることが可能になります。

4)経験値が上がるメリット

「育児」という新たな経験を積むことは、視野が拡がったり、柔軟な思考が身につくなど、確実に成長につながります。それは、仕事上もきっと役に立つはずです。

また、これから家族を迎えようとしている人や育児中の同僚のよき理解者になることができます。

まとめ

新しく施行された「産後パパ育休」制度は、まだ利用者の前例がないため、キャリアへの影響など、育休の取得に不安をもっている男性も多いかもしれません。

しかし、国として男性の育休取得を推進していることから、今後どんどん環境が整っていくことが予想され、育休を取る男性も徐々に増えていくことが考えられます。

自分が取得することを考えている人はもちろん、同僚や部下の育休取得を支援するためにも、ビジネスパーソンの新常識として、新たな育休制度を知っておいていただければと思います。

参考文献・資料

- 令和3年度雇用均等基本調査|厚生労働省. www.mhlw.go.jp. Accessed January 2, 2024. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r03.html

- 厚生労働省. 育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト. イクメンプロジェクト. Accessed January 2, 2024. https://ikumen-project.mhlw.go.jp/kaisei_point/

- 両親で育児休業を取得しましょう! 〇 ママの出産後8週間以内の期間内に、パパが育児休業を取得した場合には、特別 な事情がなくても、再度、パパが育児休業を取得できます。 「パパ休暇」でパパが2回育児休業を取得できます. Accessed January 2, 2024. https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/0019/papamama.pdf

- パパ・ママ育休プラスとは?制度概要や取得条件・期間について図解付きで解説. doda. Accessed January 2, 2024. https://doda.jp/woman/guide/seido/021.html