「腰痛」で一度でも病院を受診したことがある方なら、「しばらく安静にしてください」「コルセットを巻いて生活してください」と言われた経験があるのではないでしょうか。

かつての腰痛対策は、”腰を恐れて防御する” 方法が主流でした。しかし近年の研究では、こうしたアプローチが再発予防には必ずしも有効ではないことが明らかになっています。

2022年に発表されたMatsudairaらによる研究1では、腰痛の再発予防には「健康教育+エクササイズ」が最も効果的であると実証され、安静ではなく “Stay Active(活動を維持する)” が世界的に推奨されるようになりました。

さらに重要なのは、腰痛対策において「心理的・社会的要因」への配慮が欠かせない、という考え方への転換です:

- 心理的要因:自分の気持ちや考え方、ストレス、不安、痛みへの恐怖など

- 社会的要因:家族や友人、職場の人間関係、経済的な状況、労働環境など

本記事では、腰痛に関する考え方の根本的なアップデートと、デスクワーカーが今日から実践できる科学的根拠に基づいた改善・予防策を詳しくご紹介します。

そもそも「腰痛」とはなにか?

腰痛とは、腰部から臀部、背部にかけて生じる痛みや不快感の総称です2。ここで押さえておきたい重要なポイントは、腰痛は “病名” ではなく “症状名” だということです。

「風邪」や「頭痛」と同じように、腰痛という一つの症状の裏には、実に多様な原因が隠れています。デスクワークによる姿勢の問題、運動不足、ストレス、睡眠不足など、人それぞれ異なる要因が複雑に絡み合って「腰が痛い」という症状として現れてきます。

腰痛は現代人の「国民病」

腰痛がどれほど深刻な問題かを示すデータがあります。世界保健機関(WHO)が発表するYLDs(Years Lived with Disability:疾病や症状により支障をきたす年数)という指標において、腰痛は世界第1位を占め続けています3。

この世界的な傾向は、日本でも例外ではありません。Fujiiらによる研究4では、日本人の生涯有訴率は8割を超えると示されています。つまり、10人中8人以上が人生で一度は腰痛を経験することになります。

また、労災の原因としても第1位を占めており、休業4日以上の業務上疾病の約6割が腰痛によるものです。

更に、年間の腰痛に関連した労災件数は約5,000件にのぼり、これを平日換算すると、毎日約20件の腰痛労災が発生している計算になります。

つまり、まだ腰痛に悩まされていない方も、デスクワーカーとして働く以上、腰痛は「運が悪ければなるかもしれない」という楽観的な問題ではなく、「いずれ向き合う可能性が高い健康課題」として認識することが大切です。

腰痛の新常識:3つの大きな誤解を解く

腰痛に悩む人の多くが、ネットや人づてに聞いた “古い常識” に縛られて、かえって回復を妨げてしまっていることがあります。

ここでは、近年の研究やガイドラインをもとに、腰痛に関する代表的な誤解と、その最新の考え方を整理しておきましょう。

【新常識①】腰痛が出たら「安静」ではなく「Stay Active」

- 古い常識:とにかく安静にして腰を休める

- 新しい常識:痛みの出ない範囲で活動を維持する

長年、腰痛の対処法として「とにかく安静にすること」が推奨されてきました。しかし現在では、安静にしすぎるとかえって腰痛が長引いたり、慢性化したりすることが、多くの研究で明らかになっています5。

腰痛診療ガイドライン2019でも、「安静よりも活動を維持すること(=Stay Active)が回復を早める」ことが示されており、痛みの出ない範囲でなるべく普段通りの生活を送ることが推奨されています6。

【新常識②】画像検査で腰痛の原因はわからないことが多い

- 古い常識:レントゲンやMRIを撮れば腰痛の原因がわかる

- 新しい常識:画像所見と痛みは必ずしも一致しない

腰痛に悩む多くの方が「一度レントゲンやMRIを撮って、原因をはっきりさせたい」と考えますが、ここで知っておきたいのは「画像検査の結果と実際の痛みは必ずしも一致しない」ということです。

腰痛のない健康な人を対象とした調査7では、なんと76%の人にヘルニアの所見が見つかり、85%の人に椎間板の変性が確認されました。

つまり、10人中7〜8人は何らかの「異常」を画像上で持っているにも関わらず、日常生活に全く支障をきたしていない(=腰の痛みはない)ということです。

これは、たとえ画像検査で変性や損傷が見つかったとしても、それが必ずしも痛みの直接的な原因ではないということです。

もし画像検査を受けて「椎間板がつぶれている」「軟骨がすり減っている」「ヘルニアがある」などの結果が出たとしても、過度に心配する必要はありません。これらの所見は、年齢とともに現れる自然な変化の一部であり、多くの場合、痛みとは直接関係していないのです。

【新常識③】コルセットは治療ではなく補助

- 古い常識:コルセットをつけて腰を守っておけば安心

- 新常識:長期の使用は筋力低下のリスクがある

コルセットの着用は、一時的な痛みの緩和に役立つこともありますが、長期的にコルセットに頼り続けると、筋肉の機能低下や動作の制限が起き、かえって腰に負担をかける可能性があります。

腰痛診療ガイドライン2019でも「コルセットは腰痛に対する直接的な予防効果はない」と明記されています6。

慢性的な腰痛に対しては、「腰を守る」のではなく、腰を動かして「支える筋肉を育てる」ことが重要です。医師や専門家の指導のもと、必要な場面で一時的に使う補助具として捉えましょう。

腰痛の正しい理解:腰痛には2つのタイプがある

腰痛は、その原因によって次の2つに大きく分類されます。

1)特異的腰痛(15%):明確な病変が原因の腰痛

特異的腰痛とは、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、骨折、感染、がん転移など、明確な病変が原因で起こる腰痛です。腰痛全体の約15%程度を占め、適切な医療機関での診断と治療が必要になります。

日常生活や仕事に支障をきたすような強い腰痛では、特異的腰痛の可能性があります。下記7つの質問に、1つでも「はい」と回答するものがあれば、速やかに医療機関を受診しましょう。

医療機関受診の目安チェックリスト

- 横向きになってじっとしていても、腰がうずくことがある

- 鎮痛薬を使うと一時的にラクにはなるが、頑固な腰痛がぶり返す

- がんの治療歴がある

- ステロイド剤の注射や飲み薬での治療歴が3ヶ月以上ある

- 原因不明の熱がある

- 就寝後に痛みで目を覚ます

- お尻~太もも以下へジンジン・ビリビリ放散する痛みやしびれがある

上記はすべて、医療機関をすぐに受診すべき症状であり、7つの重要なサインです。

2)非特異的腰痛(85%):原因が複合的な腰痛

腰痛の約85%を占める「非特異的腰痛」は、原因がひとつに特定できない腰痛です。

腰痛診療ガイドライン2019には、非特異的腰痛は「危険な病気が背景にない “心配のいらない腰痛”」であることがほとんどであると明記されています6。

ただし、「心配のいらない腰痛」だからといって、その原因や対策を軽視して良いわけではありません。

非特異的腰痛の3つの根本原因

腰痛の約85%を占める「非特異的腰痛」は、明確な画像所見がなく、特定の疾患に起因しない腰痛です。よって「なぜ腰が痛くなったのか?」を多角的に見極めることが、改善・予防の第一歩になります。

非特異的腰痛の原因は、大きく3つの視点から整理できます。

1)身体的要因:姿勢・動作・筋力バランス

身体的要因として特に注意すべきリスク要因には、長時間のデスクワークによる腰周りへの持続的な負担がまず挙げられます。特に、長時間の座位姿勢時の猫背や反り腰といった不良姿勢は、腰部に大きな負担となります。

また、前かがみでの作業や重量物の持ち上げも、腰部に大きなストレスをかけます。

それに加えて、体幹筋力の低下は腰椎を支える力を弱め、腰痛発症のリスクを高める大きな要因となります。

2)心理社会的要因:ストレス・職場環境

日本人の勤労者を対象とした大規模研究8によると、仕事に支障をきたす腰痛の新規発生要因として特定されたのは「身体的要因」と「心理社会的要因」でした。

心理社会的要因を具体的に見てみると、腰痛の新規発症の要因として「職場の人間関係のストレス」と「週60時間以上の長時間労働」が特定されています。

一方で、腰痛の慢性化を招く要因としては、「仕事の満足度が低い」や「働きがいの欠如」が挙げられているのが興味深い結果です9。また、「上司や同僚のサポート不足」「人間関係のストレス」も、腰痛を長期化させる重要な要因として報告されています。

3)生活習慣要因:睡眠・運動・栄養

生活習慣要因では、「睡眠不足」が痛みの感受性を増加させることが知られていたり、「運動不足」が筋力低下や血流悪化を招いて腰痛のリスクを高めることがわかっています。

また、「喫煙」は椎間板変性のリスクを増加させることが研究で示されており、「ビタミンD不足」は筋骨格系の機能低下につながります。

更に「体重」の問題(低体重:BMI=18.5未満 / 肥満:BMI=25.0以上)も、腰部への負担を増加させる要因として知られています。

今日から始める腰痛対策:要因別アプローチ

ここまで、腰痛の原因や新しい考え方について説明してきました。ここからは、非特異的腰痛の3つの要因(身体的・心理社会的・生活習慣)に対しての対策をご紹介します。

すべてを一度に始める必要はありません。まずは自分に最も当てはまると感じる要因から取り組んでみてください。小さな変化の積み重ねが、やがて大きな改善につながるはずです。

【身体的要因への対策①】正しい座り姿勢の習得

デスクワーカーにとって重要なのは「正しい座り姿勢の習得」です。長時間良い姿勢をキープすることができなくても、正しい姿勢を知っておくことで、気づいたときに修正が可能になり、結果として腰部への負担の軽減につながります。

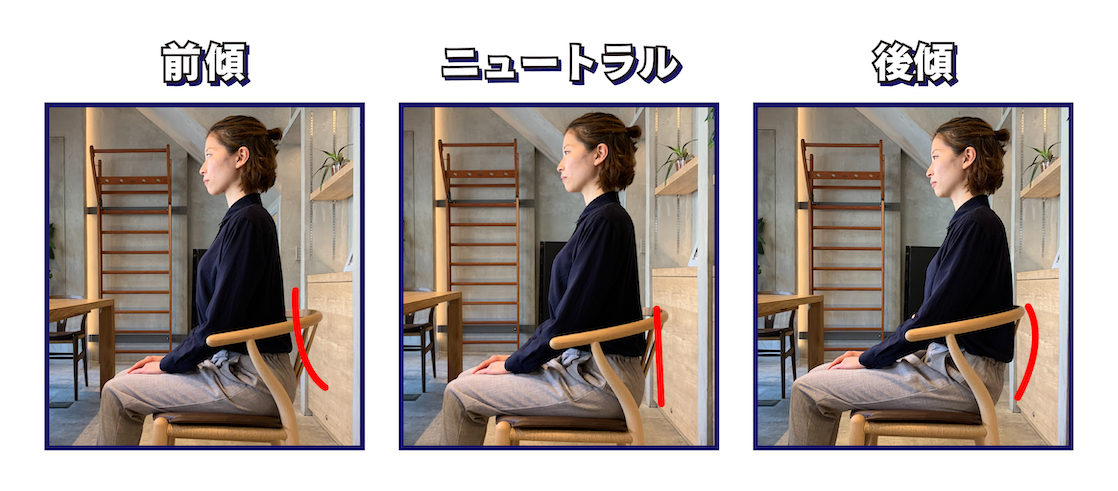

詳しくは「デスクワーカー必読!正しい椅子の座り方を作る6つのポイント」の記事で解説していますが、正しい座位姿勢において一番重要なのが「骨盤ニュートラル」の状態を作ることです。

- 椅子に座ったら、お尻の下に手を入れます。

- その手で「硬いとがった骨(=骨盤の一番下にある坐骨)」を探します。

- その坐骨を立てて、そこに体重がしっかり乗るように座ることで、骨盤がニュートラルになります。

坐骨がしっかりと座面に触れ、坐骨に体重が乗った状態で座ることで、上半身を支える土台がしっかりするため、腰周りをはじめとした身体への負担がかなり減ります。

【身体的要因への対策②】グッドモーニングエクササイズ

重いものを持ち上げるための正しい姿勢(=フォーム)の習得は、腰痛対策&予防として非常に重要です。

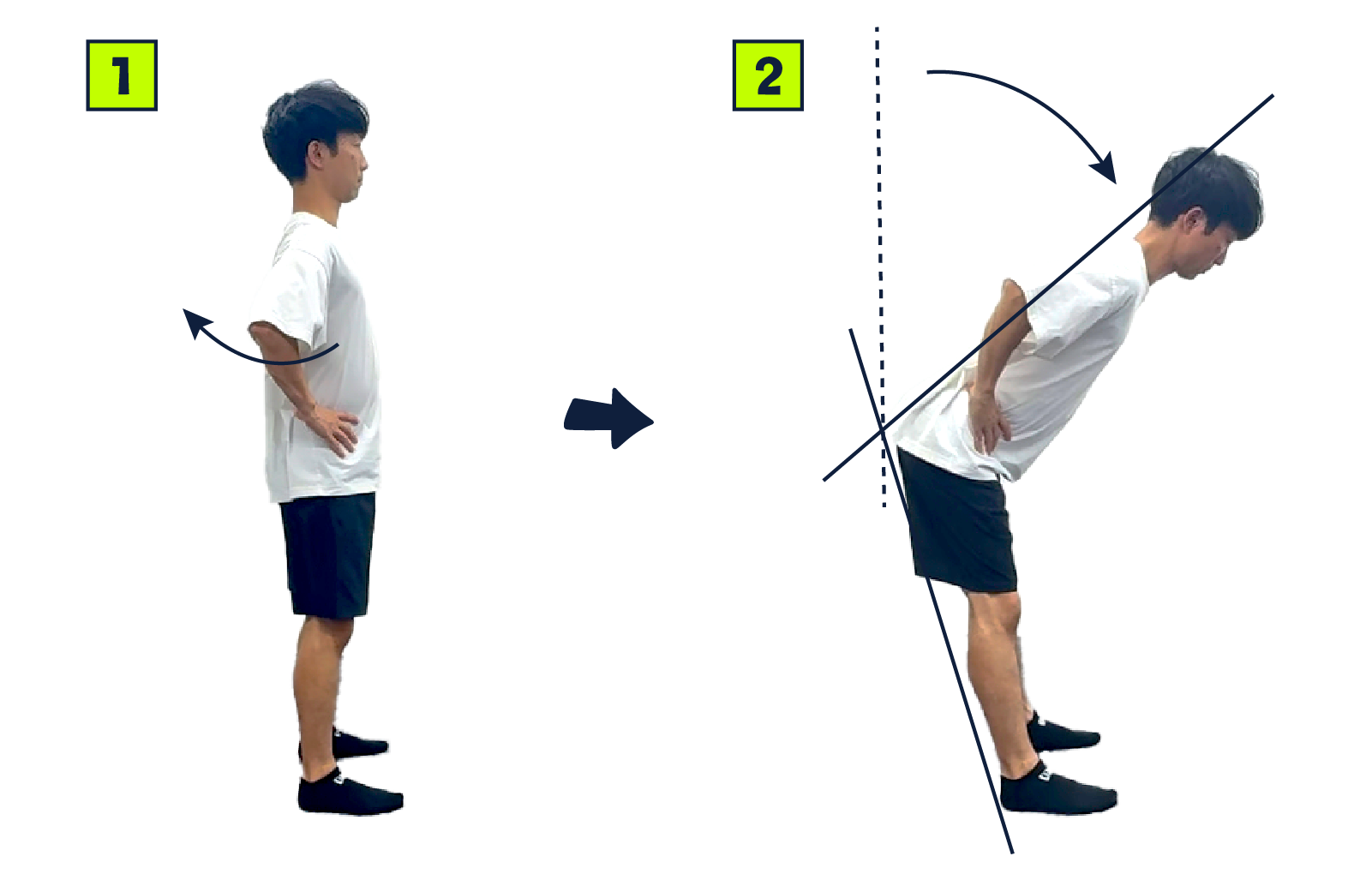

ポイントは「胸を張った」状態で「お尻を後ろに引く」ことなのですが、このフォーム習得に役立つのが「グッドモーニング」と呼ばれるエクササイズです。

- 両足を肩幅程度に開きます。

- 両手を腰に当て、少し肘を後ろに引いて肩甲骨を寄せ、胸を張った姿勢を作ります(腰は反らないように注意)。

- 胸を張った姿勢(=肘を後ろに引いた状態)をキープしながら、膝は伸ばしたままお尻を後ろに突き出すようにして、上体を前に倒します(=股関節を折り曲げる)。

- 45〜60度程度上体を倒したら、ゆっくり上体を持ち上げて、元の姿勢に戻ります。

このエクササイズを行って、上体を前に倒すときに「腰を丸める」のではなく「股関節を折り曲げる」という動きを習得しましょう。

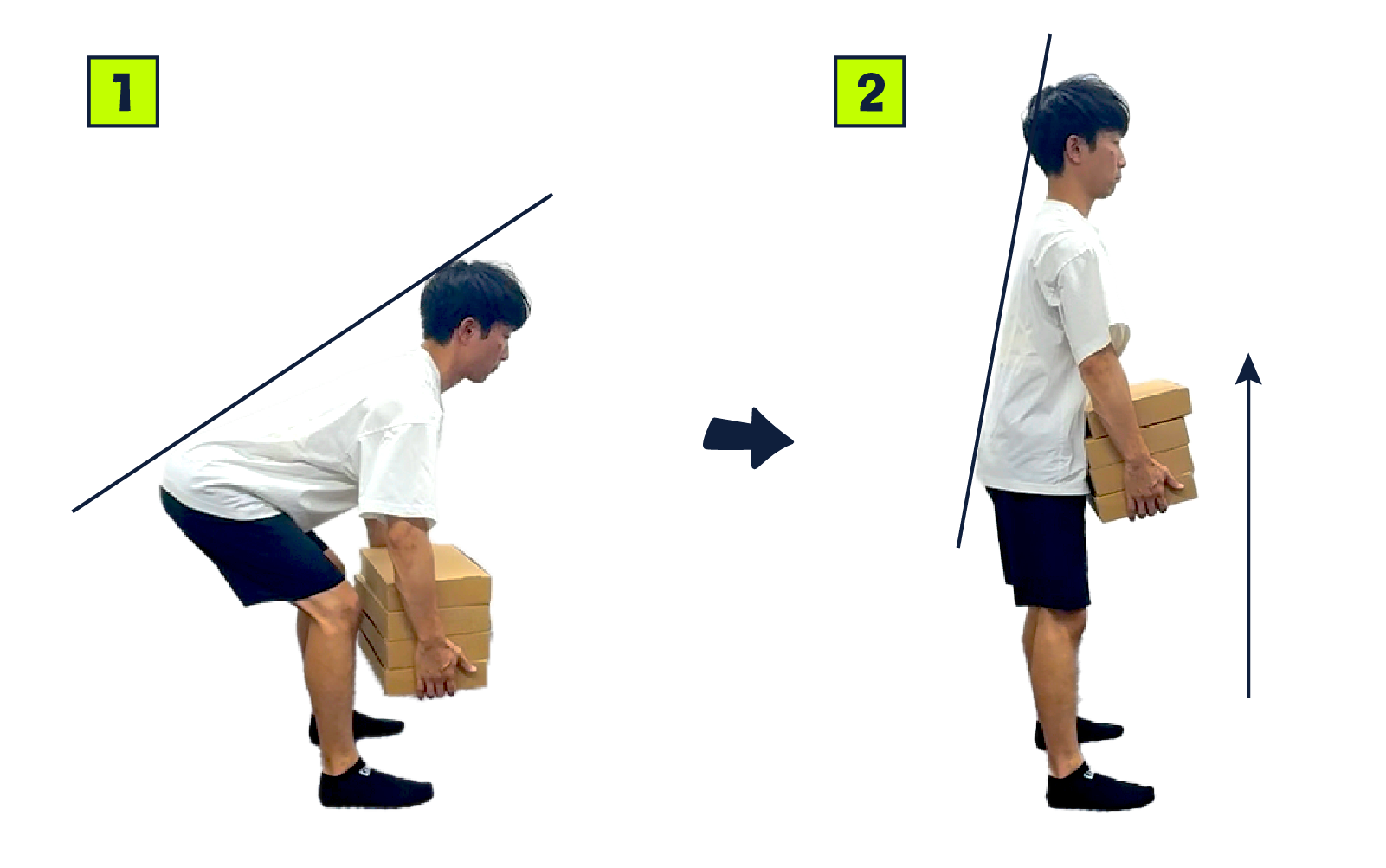

そして、実際に重い荷物を持ち上げるときは、このグッドモーニングの動きから、膝を曲げて腰を落としていくことで、腰への負担を軽減した状態で荷物を持ち上げることができます。

グッドモーニングのエクササイズを習慣的(2〜3日に1回、20回程度)に行うことで、フォーム習得に加えて、腹筋や背筋をはじめとした体幹、臀部・もも裏など、腰痛予防において重要な筋力の強化にもつながります。

【心理社会的要因への対策①】SSS-8によるセルフチェック

「SSS-8(Somatic Symptom Scale-8)」とは、体の不調のつらさを簡便に測定する質問票で、心療内科やストレス調査でもよく用いられる指標です。

まずは、あなたの腰痛やその他不調が、心理社会的要因によって現れている可能性があるのかどうかを、このSSS-8でセルフチェックしてみましょう。

ドイツの一般市民約2500人を対象とした研究10によれば、SSS-8のスコアと「うつ症状」や「不安性」に高い相関を示したことが報告されています。

下記8つの項目について:

- 0点(=全然悩まされていない)

- 1点(=わずかに悩まされている)

- 2点(=少し悩まされている)

- 3点(=とても悩まされている)

- 4点(=かなり悩まされている)

の5段階で回答してみましょう。

SSS-8(Somatic Symptom Scale-8)

- 胃腸の不調

- 背中、または腰の痛み

- 腕、脚、または関節の痛み

- 頭痛

- 胸の痛み、または息切れ

- めまい

- 疲れている、または元気がない

- 睡眠に支障がある

合計点によって、身体症状の重症度が判定されます。

- 0〜3点:ほとんど症状なし

- 4〜7点:軽度

- 8〜11点:中等度

- 12点以上:重度の身体不調の可能性

特に高得点(12点以上)の場合は、メンタル不調によって、腰痛をはじめとした身体の不調が現れている可能性が非常に高いといえるため、カウンセラーや心療内科等の専門家への相談を検討することが推奨されます。

【心理社会的要因への対策②】ストレス軽減のための具体的アプローチ

心理社会的要因が腰痛を引き起こしている可能性がある場合、日常的に受けている「ストレス」を軽減していく必要があります。

ストレスの軽減は、一朝一夕に実現できないかもしれませんが、段階的なアプローチによって着実に効果を得ることができます。詳しくは「働く人のためのストレスマネジメント|ストレッサーとストレス反応とコーピング」の記事で解説していますが、簡単に紹介します。

第1段階:ストレッサーの把握|自分のストレス源は何?

ストレスの原因のことを「ストレッサー」と呼びますが、このストレッサーは、人によって異なります。よって、自分のストレッサーはなんなのかを特定することで、対処が可能になります。

ストレッサーには、大きく下記の2種類が存在します。

- 物理的ストレッサー:暑さ・寒さ・騒音・睡眠不足・病気 など

- 心理社会的ストレッサー:人間関係・仕事のプレッシャー・家庭の問題・将来への不安 など

1週間程度で良いので「いつ、どんな場面で、どんなことにストレスを感じたか」を記録してみましょう。パターンが見えてくると、最も影響の大きいストレス源が明確になります。

第2段階:対処法の選択|2種類の “コーピング” の使用

コーピングとは「ストレスの原因となる問題や、それによって生じる感情に対処するための行動や思考」を指します。

特定されたストレッサーに対して、対処法として「問題解決型コーピング」と「情緒調整型コーピング」の2つのアプローチが存在するため、適切だと思う方法を選択します。

問題解決型コーピングは「ストレッサーそのものを解決・改善する」方法です。例えば「会社での人間関係」がストレッサーの場合:

- メールで済むものはメールで対応する

- 第三者の介入を求める

- 信頼できる上司や同僚に相談する

- 環境を変更する(異動・転職など)

などが挙げられるかと思います。

もし、ストレッサーそのものの解決がなかなか難しいものである場合は、情緒調整型コーピングを選択しましょう。これは「ストレッサーの解決は難しいが、それに対する自分の感情の対処や、考え方を調整する」という方法です。

呼吸法や瞑想、ヨガの実践や、運動やスポーツ、趣味や娯楽などを楽しむことで、ストレスレベルの軽減が期待でき、ストレスの蓄積によるメンタル不調を防ぐことができます。

呼吸法はとても簡単に実践でき、かつ効果的ですので、ぜひ下動画をみながら実践してみてください。

生活習慣要因への対策:睡眠・運動・栄養・体重・喫煙

日々の生活習慣は、腰痛に大きく関わっています。下記を参考に、自分に当てはまるなと感じるものを改善することで、腰痛の症状の改善につながる可能性があります。

A)「睡眠」と腰痛の関係

慢性的な腰痛にお悩みの方が、睡眠にも悩んでいる((寝付きが悪い、深夜に目覚めてしまう、等の睡眠障害を持っている)というケースは多々あることが研究でも報告されています11。また同時に、睡眠への介入によって、腰痛症状が改善することを示す研究も存在します12。

慢性的な腰痛を持っていて満足な睡眠がとれていないという方や、上記した「SSS-8」質問票の「8. 睡眠に支障がある」の設問に「2点以上」をつけた方は、まず睡眠の見直しをしてみることをオススメします。

寝付きが悪い(=ベッドに入ってもなかなか眠れない)という方は「寝付きが悪い人必読!寝付きが良くなる6つの入眠スイッチ」の記事を参考に、ぜひ1つでも実践してみてください。

その他、寝室の環境の整え方は「最高の寝室の作り方|睡眠の質を高める睡眠環境づくり8つのポイント」の記事を。運動不足の方は、少し運動をするだけで不眠の改善に効果的ですので「睡眠を改善する運動のコツ|運動するとよく眠れるは科学的根拠があった」の記事をぜひ参考にしていただければと思います。

B)「運動不足」と腰痛の関係

習慣的に運動をしている人と比較すると、運動をしない人(運動不足の人)の腰痛の発症リスクは高いことがわかっています2。

1日の身体活動量の目安としては、厚生労働省も推奨している「1日8000歩(うち20分の中強度運動)」を目標とすると良いですが、そんな時間がとれないという方は、下記2つを目標として1日を過ごすと良いでしょう。

- 長時間の座りっぱなしを避け、こまめに座位を中断する

- 通勤、仕事中、家庭内でこまめに動き、身体活動(生活活動)を増やす

「【座りっぱなし対策】オフィスでも在宅でも!座りすぎ解消習慣6選」の記事では、無理なく簡単に取り入れられる、座り過ぎの解消に効果的な方法・コツを紹介しています。

また、日常生活の中で身体活動を増やすコツは「「NEAT」の増加がダイエットの鍵【運動する時間がないならコレ】」の記事で紹介しています。

ジムで筋トレをしなくても、30分のジョギングをしなくても、1日の中で洗濯物を干したり、お皿を洗ったり、掃除機をかけたり、電車で座らず立っていたり、ちょこちょこと動き回ることだけでも十分 “運動をしている” と言えます。

「運動をする時間」は作れずとも、「立っている時間」「動いている時間」を増やすことを心がけてみましょう。

C)「喫煙」と腰痛の関係

アメリカの成人約34,000人を対象とした2012年に行われた調査によると、非喫煙者と喫煙経験者を比較すると、喫煙経験者のほうが腰痛の頻度が高いことや、1日あたりの喫煙本数が多いほど腰痛ありの割合も高いことが報告されています13。

また、少し古い研究ではありますが、1991年に発表された研究14によれば、喫煙によって椎間板の変性が起こる可能性も指摘されているため、腰痛を発症している、かつ現在喫煙をしている方は、まずは1日あたりの本数を減らすところからはじめてみましょう。

禁煙を目指す方は、ぜひ「ビジネスパーソンのための禁煙達成法:エビデンスに基づく実践ガイド」の記事も読んでみていただけたらと思います。

D)「ビタミンD不足」と腰痛の関係

ビタミンD不足と腰痛の発症には関連があることが報告されています15。

特に閉経後の女性で、骨粗鬆症と診断を受けている方(もしくは低骨密度の方)は、ビタミンDを意識して摂取することで、腰痛をはじめとした体の不調の改善や、生活の質の向上につながる可能性があります。

2018年発表のレビュー論文16では、ビタミンDは骨や筋肉の健康、痛みの軽減、睡眠の改善、抑うつをはじめとしたメンタルヘルスの改善にも影響していると報告されています。

ビタミンDを摂取する上で一番効率的なのは「日光浴」です。環境省・国立環境研究所は、手の甲などの小さい面積だけでも「晴天の屋外・日向で15分」もしくは「日陰で30分」日光を浴びることで、十分なビタミンDの合成が可能としています17。

食事での摂取では、サケ・イワシ・サンマといった魚にはビタミンDが豊富に含まれているため、缶詰でも良いので、慢性的な腰痛にお悩みの方で、あまり魚を普段食べないという方は、2日に1回くらいのペースで食べることができると良いでしょう。

他の食材としては、きのこ(特にキクラゲは豊富)や卵がオススメです。

E)「体重」と腰痛の関係

腰痛診療ガイドライン20196には、弱い関連ではありますが、BMIが低体重(18.5未満)もしくは肥満(25.0以上)のいずれでも腰痛発症のリスクが上がることが示されています。

よって、腰痛の改善や予防には、健康的な体重をキープすることや、適切な筋肉量を維持することが重要となります。

減量が必要な場合は「【ダイエットのための食事術】朝食を抜くと太りやすくなる理由」や「【寝ないと太る】あなたの肥満の原因は「睡眠不足」かもしれない」、「ダイエット中の飲み物はコレ!減量効果が期待できる3つの飲み物」の記事が参考になるかと思います。

筋肉をつけたい、もしくは腰周りをほぐしたいと感じる方は「オフィス疲労に効く!腰痛解消のための3ステップエクササイズ」の記事もぜひ読んでみたいただければと思います。

まとめ:Stay Activeで腰痛を克服する

腰痛対策の新常識として、頭に入れておいていただきたいのが「安静よりもStay Active」です。

特異的腰痛の可能性がある場合は医師の診断を受けて指示に従うべきですが、非特異的腰痛である場合は、身体的・心理社会的・生活習慣的なアプローチを進めながら “Stay Activeを維持する” ことが、腰痛の改善に最も効果的です。

冒頭でもお伝えしましたが、腰痛の改善や再発予防において重要なのは「正しい腰痛リテラシー」を身につけることです。現在の科学では否定されている古い常識に惑わされず、腰痛を過度に怖がらないことが、腰痛を早く改善させたり、再発を防ぐことにつながります。

腰痛は、適切な対策を行えば改善・予防が可能です。本記事を参考に、心理社会的なアプローチや生活習慣のアプローチもしていただくことで、慢性的な腰痛の改善が期待できます。

「安静第一」という考えを改めて、科学的根拠に基づいた「Stay Active」のアプローチで、健康で生産性の高い働き方を実現していきましょう。

参考文献・資料

- Matsudaira K, Oka H, Yoshimoto T. Changing concepts in approaches to occupational low back pain. Ind Health. 2022;60(3):197-200. doi:10.2486/indhealth.60_300

- 産業保健スタッフのための新腰痛対策マニュアル|厚生労働科学研究成果データベース. Niph.go.jp. Published May 25, 2022. Accessed August 4, 2025. https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/157566

- World Health Organization. Musculoskeletal health. World Health Organization. Published July 14, 2022. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions

- Fujii T, Matsudaira K. Prevalence of low back pain and factors associated with chronic disabling back pain in Japan. Eur Spine J. 2013;22(2):432-438. doi:10.1007/s00586-012-2439-0.

- Matsudaira K, Hara N, Arisaka M, Isomura T. Comparison of physician’s advice for non-specific acute low back pain in Japanese workers: advice to rest versus advice to stay active. Ind Health. 2011;49(2):203-208. doi:10.2486/indhealth.ms1193

- 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会, 腰痛診療ガイドライン策定委員会. 腰痛診療ガイドライン.; 2019.

- Boos N, Rieder R, Schade V, Spratt KF, Semmer N, Aebi M. 1995 Volvo Award in clinical sciences. The diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging, work perception, and psychosocial factors in identifying symptomatic disc herniations. Spine (Phila Pa 1976). 1995;20(24):2613-2625. doi:10.1097/00007632-199512150-00002

- Matsudaira K, Konishi H, Miyoshi K, et al. Potential risk factors for new onset of back pain disability in Japanese workers: findings from the Japan epidemiological research of occupation-related back pain study. Spine (Phila Pa 1976). 2012;37(15):1324-1333. doi:10.1097/BRS.0b013e3182498382

- Matsudaira K, Konishi H, Miyoshi K, Isomura T, Inuzuka K. Potential risk factors of persistent low back pain developing from mild low back pain in urban Japanese workers. PLoS One. 2014;9(4):e93924. Published 2014 Apr 8. doi:10.1371/journal.pone.0093924

- Gierk B, Kohlmann S, Kroenke K, et al. The somatic symptom scale-8 (SSS-8): a brief measure of somatic symptom burden. JAMA Intern Med. 2014;174(3):399-407. doi:10.1001/jamainternmed.2013.12179

- Axén I. Pain-related Sleep Disturbance: A Prospective Study With Repeated Measures. Clin J Pain. 2016;32(3):254-259. doi:10.1097/AJP.0000000000000249

- Ho KKN, Ferreira PH, Pinheiro MB, et al. Sleep interventions for osteoarthritis and spinal pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Osteoarthritis Cartilage. 2019;27(2):196-218. doi:10.1016/j.joca.2018.09.014

- Green BN, Johnson CD, Snodgrass J, Smith M, Dunn AS. Association Between Smoking and Back Pain in a Cross-Section of Adult Americans. Cureus. 2016;8(9):e806. Published 2016 Sep 26. doi:10.7759/cureus.806

- Battié MC, Videman T, Gill K, et al. 1991 Volvo Award in clinical sciences. Smoking and lumbar intervertebral disc degeneration: an MRI study of identical twins. Spine (Phila Pa 1976). 1991;16(9):1015-1021.

- e Silva AV, Lacativa PG, Russo LA, de Gregório LH, Pinheiro RA, Marinheiro LP. Association of back pain with hypovitaminosis D in postmenopausal women with low bone mass. BMC Musculoskelet Disord. 2013;14:184. Published 2013 Jun 12. doi:10.1186/1471-2474-14-184

- Aghajafari F, Letourneau N, Mahinpey N, Cosic N, Giesbrecht G. Vitamin D Deficiency and Antenatal and Postpartum Depression: A Systematic Review. Nutrients. 2018;10(4):478. Published 2018 Apr 12. doi:10.3390/nu10040478

- 体内で必要とするビタミンD生成に要する日照時間の推定 -札幌の冬季にはつくばの3倍以上の日光浴が必要-|2013年度|国立環境研究所. 国立環境研究所. Published 2025. Accessed August 15, 2025. https://www.nies.go.jp/whatsnew/2013/20130830/20130830.html